11 février 1963. Sylvia Plath dépose son dernier recueil de poèmes Ariel sur son bureau, des gâteaux et du lait dans la chambre de ses enfants, calfeutre soigneusement la porte de la cuisine, puis met sa tête dans le four. Son mari, le poète anglais Ted Hughes avec qui elle entretenait une relation passionnelle et tumultueuse, reprend le manuscrit, modifie l’ordre des poèmes, y insère les derniers qu’elle a écrits, ses meilleurs, et fait publier le tout en 1965. Les féministes l’ont copieusement agoni pour ce geste.

Dans la version restaurée d’Ariel, qui présente le contenu initial pensé par l’écrivaine, l’intérêt est avant tout dans la préface de sa fille Frieda Hughes. Je l’avais déjà citée [ici] pour sa compréhension fine de la créativité dans la bipolarité.

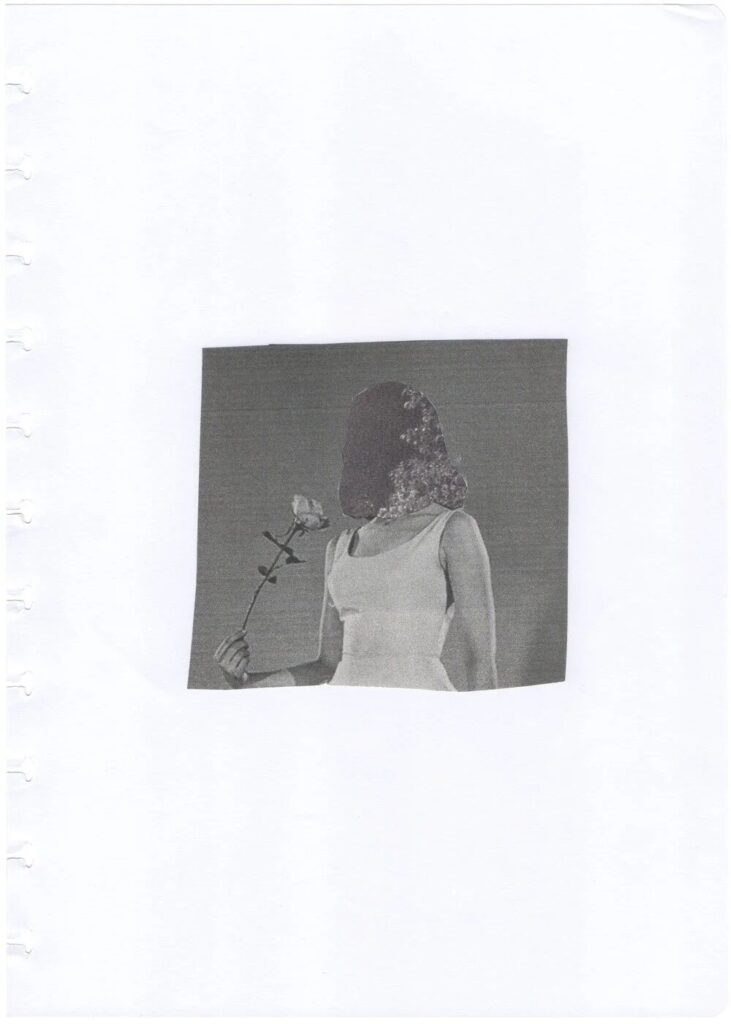

She used every emotional experience as if it were a scrap of material that could be pieced together to make a wonderful dress; she wasted nothing of what she felt, and when in control of those tumultuous feelings she was able to focus and direct her incredible poetic energy to great effect.

Elle termine en redonnant aux deux recueils leur place et leur regard propres. En respectant ce qu’a été chacun dans sa manie créative, sa dépression et sa colère éruptive, l’autre dans son deuil, son implacable sens de l’art, son interprétation d’une personne qui l’a fascinée, qu’il a aimée, abîmée aussi sûrement, et dont il avait plusieurs clés, pas toutes. Parce que tout n’est pas exactement qu’une question de misogynie ou de féminisme.

Since she died my mother has been dissected, analyzed, reinterpreted, reinvented, fictionalized, and in some cases completely fabricated. It comes down to this: her own words describe her best, her ever-changing moods defining the way she viewed her world and the manner in which she pinned down her subjects with a merciless eye.

[…]

When she died leaving Ariel as her last book, she was caught in the act of revenge, in a voice that had been honed and practised for years, latterly with the help of my father. Though he became a victim of it, ultimately he did not shy away from its mastery.

This new, restored edition is my mother in that moment. It is the basis for the published Ariel, edited by my father. Each version has its own significance though the two histories are one.

— Frieda Hughes, foreword to Ariel, The Restored Edition, Sylvia Plath, 2004.