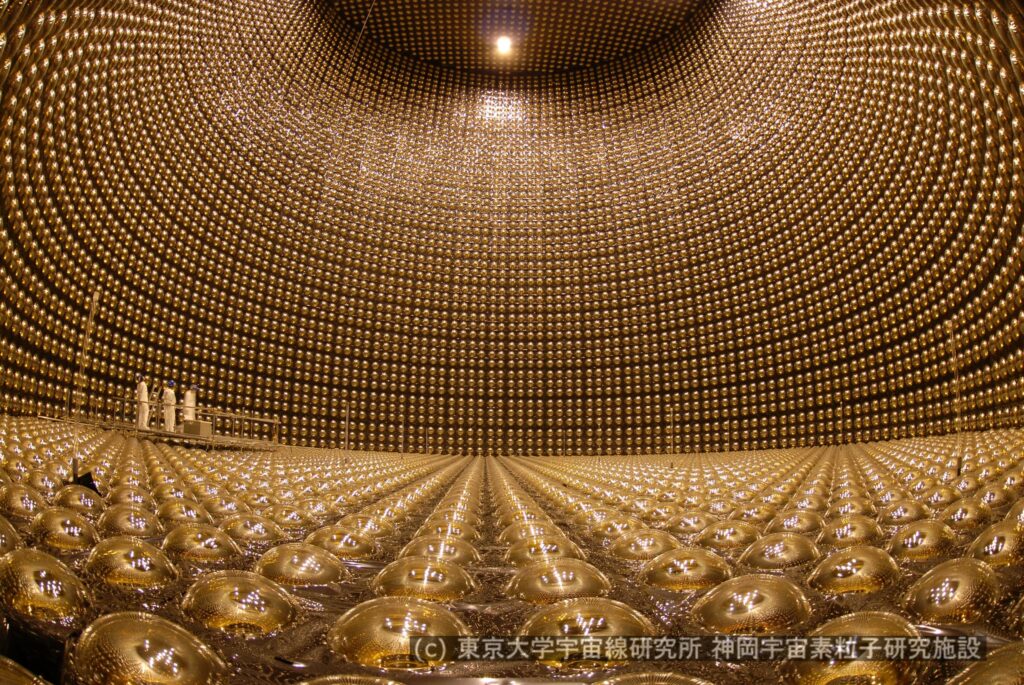

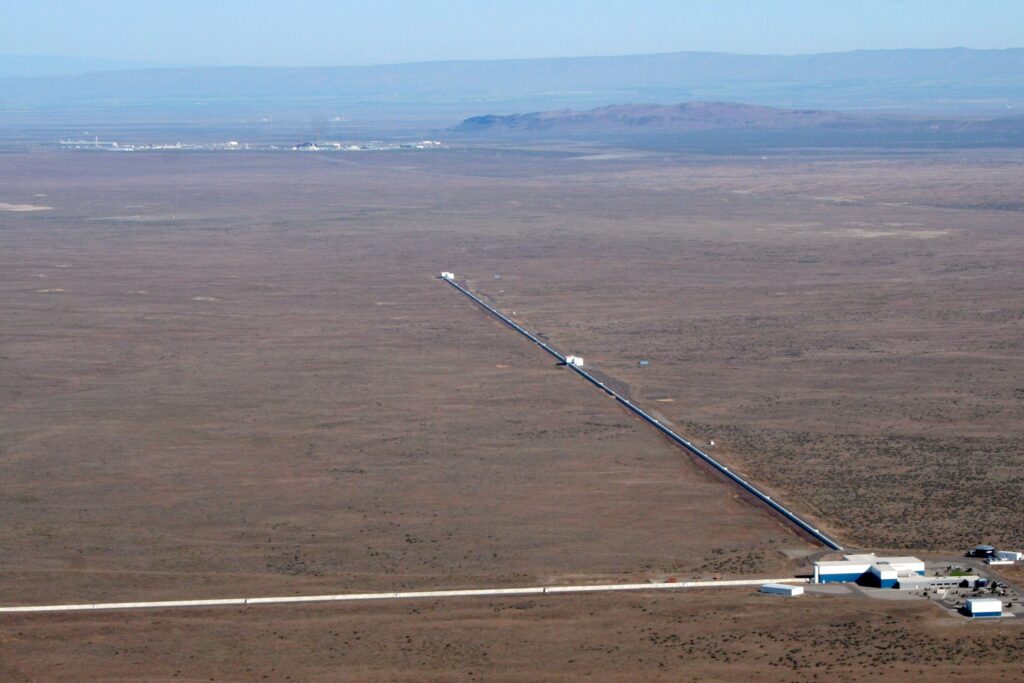

Mi., le directeur du laboratoire franco-japonais ici, nous montre les maquettes des détecteurs de neutrinos : Kamiokande (diamètre 19m, hauteur 16m), Super-Kamiokande (diamètre 19m, hauteur 42m), et Hyper-Kamiokande (diamètre 68m, hauteur 71m). Ces énormes cavernes creusées dans la montagne japonaise, emplies d’eau et autres liquides purs et aux parois tapissées d’ampoules ambrées iridescentes, qui collectent la lumière émise au passage de particules relativistes. C’est une incroyable prouesse technologique – O. s’exclame : quand certains disent que la détection radio autonome ne va pas fonctionner, il faudrait leur remettre ça dans la gueule. Ou bien LIGO. Aujourd’hui, les gens disent : « Mais bien sûr, les ondes gravitationnelles, leur détection était évidente, la physique est bien comprise, c’était très jalonné. » Laissez-moi rire. Quand j’ai commencé ma thèse, LIGO, c’était de la science fiction au mieux, une grosse blague au pire…

L’autre qui disait de notre projet G. : « Ils ont trois antennes, c’est nul, » n’a aucune mémoire du fait que les expériences ne tombent pas du ciel, que lorsqu’on démarre un nouveau domaine, ça commence par treize antennes, puis quatre-vingt, puis un jour, mille puis dix mille. Si Rainer Weiss s’était laissé démonter par tous les timorés, il n’aurait jamais suspendu ses miroirs au bout de trois autres poids, fait le super-vide dans des tunnels de 4 km, cherché à mesurer une déformation de distance d’un dix-millième de la taille d’un proton. Si Francis Halzen s’était laisser démonter, il n’aurait jamais construit un laboratoire en semi-lévitation au Pôle Sud puis foré 86 carottes de 2500 m de profondeur dans la glace pour construire le détecteur de neutrinos IceCube, dans des conditions plus qu’extrêmes.

On n’a jamais fait de la physique en ayant peur d’être ambitieux. En se disant que c’est trop compliqué, que c’est trop coûteux, trop dangereux, trop alambiqué. Les plus belles expériences, finalement, ce sont les plus audacieuses.

Alors, quand Mi. nous dit, de retour à son bureau : « Il est vraiment super, votre projet G. Moi je suis persuadé qu’un jour, vous serez célèbres. » je garde ça précieusement dans mon tiroir à jolies phrases et surtout à belles personnes. C’est avec ces soutiens et ces enthousiasmes-là qu’on a toujours avancé dans la science.