Quand ça se met à exploser de partout, c’est presque un soulagement. D’un coup je suis percée par le pourtour de la recherche – alors que se déroule le fil rouge extraordinaire de l’aventure éditoriale et le fil marine extraordinaire de la science. Voici le sixième et dernier volet de la série de Noël.

Son : Vladimir Martynov, Tatiana Grindenko, come in! VI. Movement, 2015

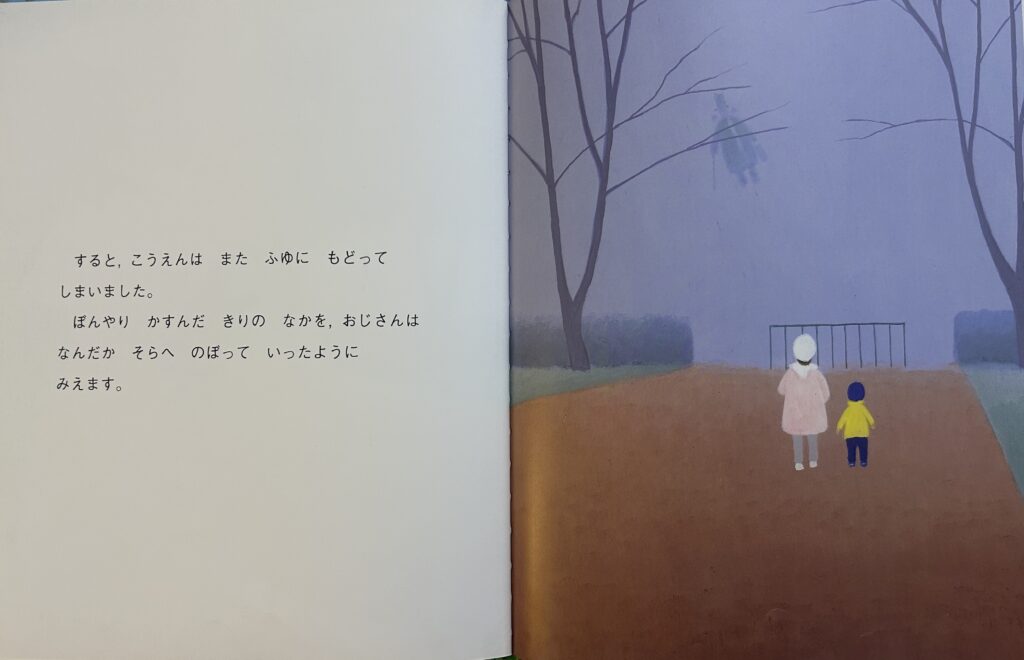

Vendredi : C. me fait visiter tous les recoins de ce laboratoire dont j’aurai bientôt les clés. De la coupole rouillée au parfum glacé des observations avec bonnet et gants, aux sous-sols où reposent de vieilles armoires estampillées. Nous y croisons par hasard une vieille dame chancelante, perdue dans les années 1970, grand manteau luxueux enfilé par-dessus sa nuisette, qui nous dit revenir de vacances pour travailler à son bureau.

Pendant que les pompiers l’évacuent avec douceur, je remonte à mon bureau pour rencontrer mon premier lecteur du monde extérieur : un journaliste d’un magazine de science respectable, le seul auquel mon père était abonné, et que je feuilletais, adolescente, en rêvant d’un jour faire de la physique.

Il dit : ton livre est incarné. On y trouve ce qu’on ne trouve pas d’habitude dans les livres de science. J’espère que les gens auront de la joie à te lire, comme moi. Que ça ne les rebutera pas en croyant que c’est un livre de science, parce que c’est autre chose.

Je pensais à ces lignes de Rosa Montero :

Et au bout de cette traversée hallucinée, tu sors le livre que tu attends, en retenant ton souffle, que quelqu’un le lise. Que quelqu’un dise : eh bien moi, ça m’a intéressé, je t’ai comprise, j’ai vibré des mêmes émotions que toi, j’ai vu le même monde que celui que tu as vu.

— Rosa Montero, Le danger de ne pas être folle, 2022

Plus tard, j’essaie d’expliquer ça en bafouillant à mon éditeur « C’est bon, j’ai été lue. Je n’ai besoin de rien de plus, ça me suffit. » et il me répond en riant : « Ah non, nous ça ne nous suffit pas ! Tu vas encore passer à la radio, en librairie, etc. etc. que plein d’autres l’achètent et le lisent, ce livre. »