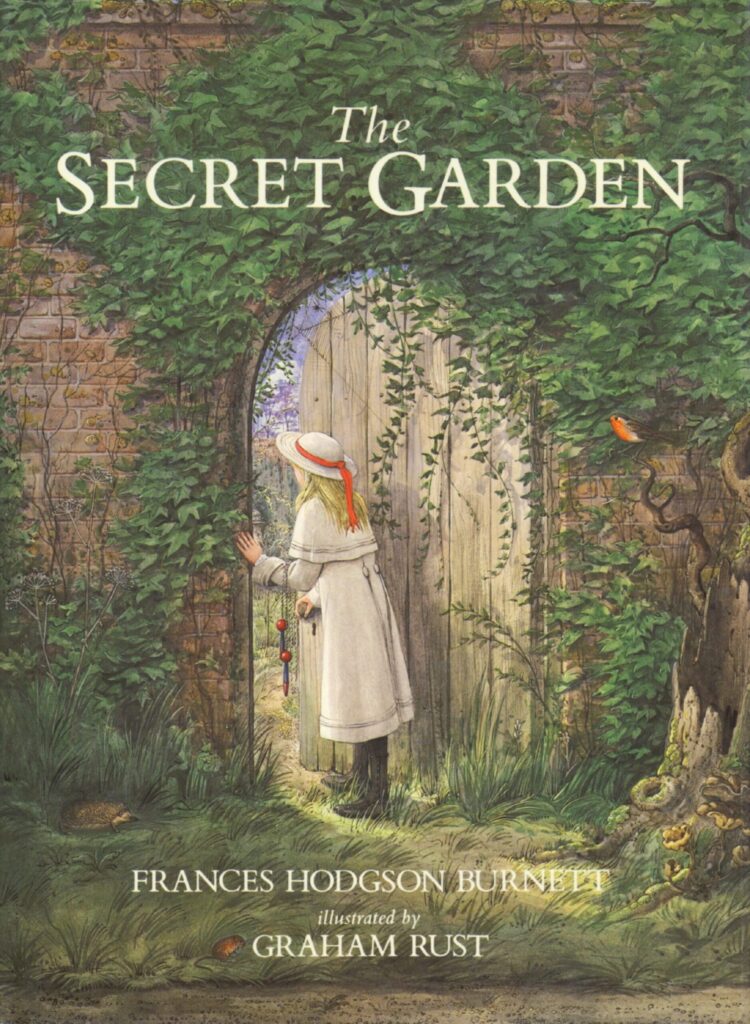

Le soleil bleu clair tache ma peau – pour le fuir, j’attrape mon sac et son odeur de cuir, la boîte de pâtisseries, sous le bras mon manteau au ruban à défaire. C’est le jardin secret, je m’enfonce entre deux tombes, me baissant sous les branches, les granits oubliés, aux bacs en plastiques dont les fleurs et la terre ont séché, la mousse sous les pieds et les crocus, les muscaris, ça et là, dans un débordement aléatoire et timide. La façon dont s’installe le printemps cette année, plus lente et plus respectueuse que les précédentes, l’éclaircie fraîche des terres et des espaces, d’eau et d’une fluctuation douce de température. Je fais des camemberts budgétaires, j’appelle mon responsable finances. Quelques pierres plus loin, on vaque à ses propres appels, puis on me rejoint, de l’autre côté du rideau de peuplier pleureur. Cuillères de bois au goût de chantilly et de crème de marrons, au goût du rire, assis sur une stèle bancale. J’aimerais expliquer – mais dans l’air les mots n’auraient pas la saveur de ceux posés sur une page – que ces bureaux inventés, c’est ma façon d’appréhender l’essence des lieux, des instants. En partager un côte-à-côte, seuls et ensemble, accessoires et naturels, c’est peut-être l’intimité et la connexion ultimes.

Son : Carpenters, We’ve Only Just Begun / (They Long To Be) Close to You, in The Singles 1969-1973, 1973