En transit à Chicago O’Hare, cet aéroport au bout de la Blue Line que j’ai tant fréquenté il y a dix ans. Pour moi, Chicago a toujours senti le chocolat. Il paraît que c’était à cause d’une manufacture de cookies, en bas du Loop, là où nous avions nos quartiers. Je n’ai jamais investigué, je préférais me dire que c’était l’odeur naturelle de la ville. Ça lui allait si bien, jusqu’à la couleur. À O’Hare, je me rends dans la Food Court pour sauver ma journée avec un cappuccino Intelligentsia – si rare de trouver un bon café à l’aéroport – et je suis submergée par une odeur grasse et aillée qui crie Chicago ! Je suis un peu navrée de me rendre à l’évidence que ma merveilleuse Windy City est aussi indissociable de l’odeur de la Chicago pizza, cette espèce de tarte au concentré de tomates baignant dans l’ail et le fromage. J’adore la street food, les sandwichs au lomo suintant de graisse achetés dans les villes au hasard de la pampa argentine, les bols de nouilles non identifiées sur des bancs en plastique de Hanoi, le Bratwurst au vin chaud qui laisse des taches sur les manteaux, j’ai mangé avec délectation des insectes, des utérus de vache, des plantes sous toutes les formes ; la Chicago pizza, je n’ai jamais eu le courage de la goûter.

Catégorie : tartines et étalages

Pennsylvanian fall

Là où j’atterris, c’est plein de petits bras chauds qui m’attrapent et m’enserrent, qui sentent l’enfance et l’appartenance. Le campus est embrumé, de cette brume froide due à la respiration des arbres quand le jour se lève. Je fais des tartes tatin avec beaucoup de beurre et je regarde un moment une virevolte de feuilles jaunes qui montent dans le soleil. Samedi, je conduis les enfants à leur cours de japonais dans la voiture automatique, il pleut doucement, je me réfugie dans un café avec mon trench, mon pull à mailles et mon chemisier fleuri qui me donne un air on ne peut plus française, parmi tous ces gens en jogging à l’effigie de l’université. Je suis suspendue, comme entre deux saisons, entre deux continents, dans l’attente de quelque chose qui n’arrive pas et que je n’identifie pas.

Un été pas Instagram

À la Belle Hortense, devant notre plateau de charcuteries, A. me dit qu’à la lecture de ce carnet, on dirait que tout va pour le mieux, un peu comme des billets Instagram « Regardez comme c’est beau là où je suis, comme mes enfants sont géniaux, comme je fais des choses intéressantes et que je suis heureuse, » caricature-t-il.

Il est vrai que j’ai tendance à me servir de l’écriture pour transformer les moments vécus, y compris pourris. C’est un de ses intérêts, n’est-ce pas, de sublimer, d’esthétiser. De prendre les journées harassantes du quotidien et d’en faire un poème. C’est une façon de me dire que je vis pour quelque chose – pour un poème ?

Mais si vous [vous, lecteurs de ces pages, que je remercie] voulez savoir, non, je n’ai pas passé un été idyllique à poster sur Instagram. J’ai passé mon été terriblement isolée, à chercher un sens à tout ce que je faisais et tout ce qui m’entourait, à assister impuissante à l’étiolement de choses chères, à me demander ce que je voulais et pouvais faire de ma vie, lorsque des signes professionnels et personnels se répétaient et se contredisaient et que je ne savais pas concrètement si j’avais une quelconque place dans le monde des lettres. J’ai passé mon été terrifiée des vertiges du passé et du futur, terrifiée de mon écriture, terrifiée des chemins que j’avais envie de prendre et que je n’avais pas pris à 13 ans, à 15 ans, à 18, 21, 30 ans. J’ai passé l’été dans la solitude de mon cerveau à l’ombre de grands arbres et en compagnie de livres, de musiques, de la voix de ma sœur qui patiemment m’écoutait toujours conclure par So what?

L’été se termine, je suis entre parenthèses à Paris, et enfin je me décide à arrêter de souffrir, à arrêter les questions sans dimension, et à me confronter aux réponses concrètes. Je peux me le permettre, j’ai écrit la moitié de mon livre.

Alors quand mon éditeur me répond en ouvrant grand la porte de sa maison d’édition et me propose de m’accompagner pour un roman, il est temps de clore cette grande crise de la quarantaine. Je ne retourne pas au couvent de la physique, je n’ai pas à accepter les belles opportunités de carrières qui se présentent à répétition comme des appels. La science n’est plus un couvent mais un équilibre. Il n’y a plus de questions ouvertes, il n’y a plus qu’à créer, naviguer intelligemment dans mes trois vies, mes trois constructions : la science, l’écriture, la famille.

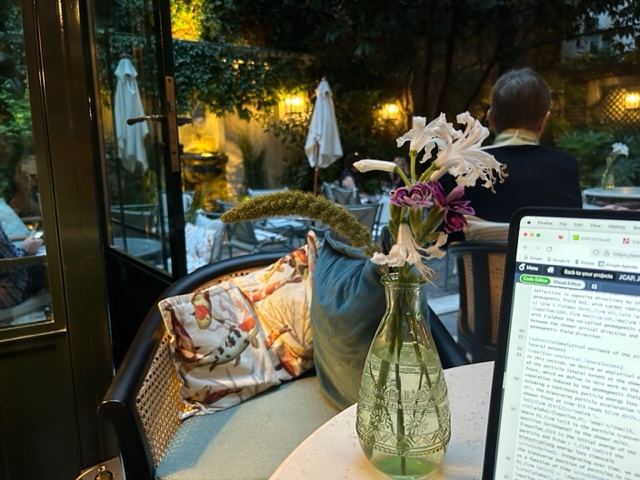

Au bureau, au salon de l’Hôtel de l’Abbaye

Dimanche. En fin d’après-midi, je m’habille enfin pour enfiler Paris, je me glisse dans le bar de l’Hôtel de l’Abbaye. Le bruit blanc de la fontaine comme un écho à celui sur lequel je prépare des transparents. L’éditeur Overleaf de l’article que j’écris comme un écho à la verdure qui tapisse les feuilles. Les extensions latérales de particules dans les gerbes inclinées comme un écho au vase fleuri au rebord de ma table.

Quand je sors dans la nuit, il pleut à verse, l’eau coule entre mes doigts de pieds nus, je m’engouffre dans un métro, dans le RER, il y a quelque chose dans l’odeur de l’air, dans le grain des gouttes sur la peau, quelque chose aujourd’hui dans la cadence du jour qui tombe et la couleur des visages que l’on croise, le repos de mes songes : l’automne qui s’installe.

L’espoir

Mon premier réflexe par pudeur est de ne jamais livrer ici les réalités humaines, les véritables évènements de la vie. Et puis je me dis malgré tout : si je ne l’écris pas, si je ne pose pas ici la mémoire et les moments qui m’habitent encore, à quoi sert mon écriture ?

Je pense à Chandrasekhar qui est allé à son premier grand entretien avec Eddington le lendemain de la mort de sa mère, vide et dans une tristesse infinie, loin d’elle et de toute sa famille restée à Madras. Les berges du Cam. Les pelouses de Trinity College. Dans une mesure différente, je me rends chez mon éditeur, à un rendez-vous où je compte lui poser une question cruciale, deux heures après la mort de ma grand-mère.

Parfois, c’est très simple, cette tristesse de la perte. Au Japon, on a ces phrases intraduisibles pour accueillir les souvenirs apaisés, dire que cela devait arriver, que c’est ainsi, et se tourner vers l’avenir. Énoncer les petites choses qui ont rendu ce moment plus facile même dans la douleur, et dire une forme de gratitude à la chance, à la vie. On n’entasse pas le malheur, on le brosse avec la conscience des morts qui continuent à vivre en nous, et la lueur que cela nous procure.

En avril dernier, j’ai revu ma grand-mère à Tokyo. Je n’y étais pas retournée depuis quatre ans, covid oblige. À quatre-vingt quinze ans, comme pour les jeunes enfants, c’est une éternité. On m’avait dit qu’elle ne réagirait pas, qu’elle serait absente. Mais elle m’a vue et elle s’est illuminée. Elle a écouté A. jouer du piano tout en secouant ses doigts en rythme, agité la peluche que K. lui avait apportée comme une marionnette. Elle souriait, elle nous voyait. J’avais pleuré longuement en sortant de la maison de retraite, sous les longues grappes de glycine parfumées, dans le soleil, je pleurais d’une sorte de joie, je pense. D’avoir reçu, d’avoir donné. C’est pourtant vrai que c’est tout ce qui fait sens dans cette vie.

Mon éditeur est la première personne à qui je parle, après avoir eu la nouvelle. Il me sert un verre d’eau et la douceur de ses mots. Il dit de mon chapitre sur Chandrasekhar : bravo ! Ensuite, je prends une grande respiration et lui pose ma question.

Il dit : je ne vois pas d’obstacle dans cette Maison d’édition. Je veux bien t’accompagner, même, s’il y a un peu de science dedans, et si tu es d’accord. J’écarquille les yeux : pour un roman ? Et lui : Oui, et tu te feras aussi aider par des éditeurs littérature bien sûr. Au final c’est ton choix : il faut te demander ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d’écrire, il faut foncer. Il termine par des phrases dont je ne me rappelle plus le déroulé exact, j’ai eu un black-out : une histoire de talent qu’il serait dommage de gâcher – et « je te dis ça simplement, sans volonté aucune de t’envoyer des fleurs ». Je n’ai rien d’autre que ma spontanéité à lui proposer en réponse : « tu sais que quand je vais sortir d’ici, je vais pleurer ! ». J’énonce, raconte des choses, des choix, des vieux rêves dans une sorte de flot vaguement maîtrisé. Il me sourit de ses yeux bleus. Je ne comprendrai jamais pourquoi toujours avec lui tout est simple.

Il me raccompagne à l’entrée, c’est l’heure du déjeuner, ça circule beaucoup, je croise un grand auteur connu en train de signer ses piles de livres. À la porte, mon éditeur me présente à une femme élégante. La directrice, me dit-il. Et à elle : « Voici Aile Ectre. Elle est en train d’écrire le livre dont je te parlais sur ***. » Elle me sourit, me sert la main chaleureusement : « Bienvenue dans la Maison. » Puis : « Alors, ça va être un livre un peu angoissant ? » Je réponds : « Oh non, au contraire, ça va être plein d’espoir. »

Chandra transatlantique

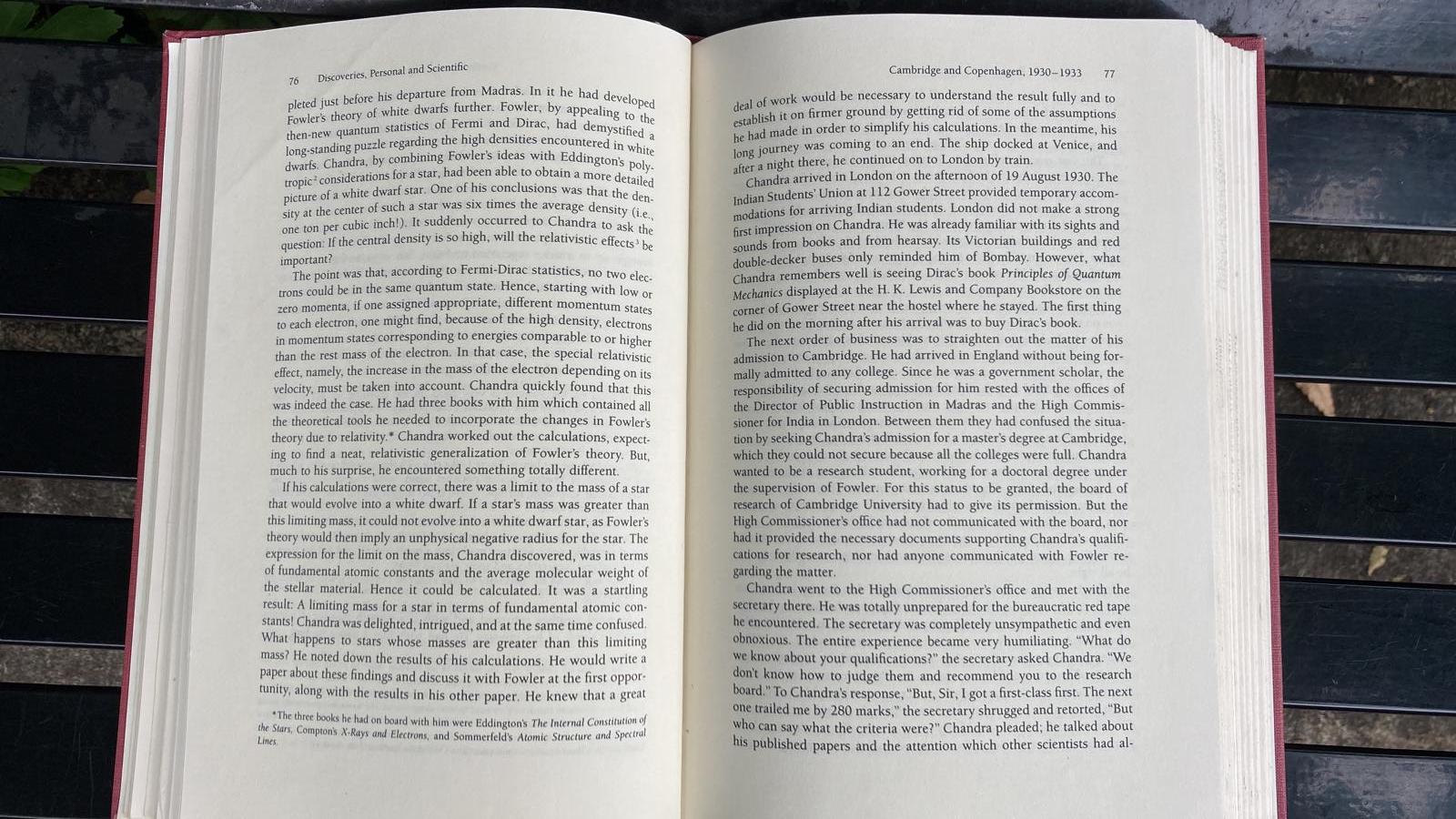

Mon éditeur me dit : « Cette histoire de Chandrasekhar sur son bateau qui construit sa théorie, tu devrais la développer, t’en servir comme trame. » Je fais la grimace : c’est re-sucé, bateau (justement), tout le monde la connaît ! Il me répond que c’est la première fois qu’il en entend parler, et qu’il n’a vu en ligne qu’une seule biographie traduite en français. Tout en moi se tend contre la suggestion et je me bats : je ne connais rien à Chandra, alors que tant de vivants l’ont connu. Je vais me faire lyncher si j’en fais un personnage… et j’ai secrètement la flemme de faire de la biblio en plus pour comprendre cet épisode d’Histoire des sciences, alors que j’ai bien assez à lire avec mes histoires de masses stellaires…

Mais l’idée fait son chemin malgré tout, parce qu’il faut croire que j’ai fini par acquérir un peu de cette qualité dont mes parents disaient toujours qu’elle manquait cruellement à mon répertoire : 素直 (sunao), terme intraduisible littéralement (non, ça ne veut dire ni docile, ni obéissant, c’est beaucoup plus fin). Je pense que le plus proche serait : « à l’écoute ». Avec le temps, j’ai fini par comprendre qu’à la position où je suis, je peux me permettre, et je dois même toujours d’abord écouter, faire le tri dans mon cerveau, puis prendre une décision en fonction. (Je n’y arrive pas toujours…)

Et puis, dès mon premier jour à Paris, je suis allée chercher les romans de Jérôme Attal que j’avais commandés en librairie, et La petite sonneuse de cloches traite de Chateaubriand (encore et toujours ces coïncidences : j’adore me promener dans la maison de Chateaubriand juste à côté de chez moi, le quartier favori de l’auteur est le même que le mien – je me promenais encore aujourd’hui sur ma place de Furstemberg en me demandant si je n’allais pas le croiser)… Écrire, me dis-je, c’est aussi se sortir les doigts et faire de la bibliographie !

La bio de Chandrasekhar est publiée sous Chicago University Press et coûte la modique somme de $37. Et je la veux maintenant, dimanche soir à 23h. Googlebooks ne permet la consultation que des 66 premières pages, et Chandra n’a pas encore embarqué dans son bateau. Je cherche partout un pdf qui traîne illégalement, peut-être que la bibliothèque de mon institut l’a en catalogue, ou alors celle de l’Observatoire de Paris. Prise d’inspiration, je regarde dans le catalogue de mon université pennsylvanienne. Bingo ! Le livre est non seulement disponible, mais la bibliothèque de physique est ouverte le dimanche après-midi… Or avec le décalage horaire, à 23h à Paris un dimanche, il est encore 17h là-bas. C’est P., vaillant chercheur-historien-des-sciences sur le terrain qui va le dénicher expressément, parce que, vous comprenez, l’écriture n’attend pas. Il traîne les garçons, dont un qui hurle à la mort, se procure la bête, et m’écrit Victoire. Il m’envoie la photo des pages qui me manquaient.

Ce que j’y lis est incroyable. Tout ce qui était bancal dans mon chapitre va trouver sa place. Ce qui est dit est si beau que j’en ai les larmes aux yeux. Ça aurait été dommage de me priver de tels ingrédients. Quelle aventure et quelle ivresse, l’écriture d’un livre.

Scattering process

J’aimerais parfois m’expliquer comment j’ai mérité que la vie m’offre ces ribambelles d’interactions merveilleuses. Chacune est spéciale. Intense. Et pourtant simple. J’aime pénétrer dans les locaux de cette grande maison d’édition et être entourée de photos d’auteurs actuels, passer deux heures à trouver des solutions pour mon chapitre avec mon éditeur. Pouvoir lui dire très simplement combien j’apprécie son accompagnement dans cette construction, et la tendresse de cette main effleurée sur mon épaule au moment où il me laisse au métro. Ce déjeuner italien avec mes anciens doctorants, C., V., qui tout de suite m’embarquent sur leur « crise existentielle post-recrutement ». S. leur demandait naïvement (car il soutient sa thèse dans dix jours) : « C’est quoi ? » et C. de lui répondre, sur un ton de grande sœur : « C’est quand tu as bossé comme un taré des années dans l’objectif d’avoir un poste, et qu’une fois que tu l’as, il faut trouver un vrai sens à ta vie. » V., mon Winnie l’Ourson à lunettes, incroyable de compétences et de capacité à embrasser les nouveaux défis, nous énonce avec sérieux et nonchalance : « Peut-être que le sens de ma vie, c’est d’être en connexion avec ceux que j’apprécie, et de me sentir à ma place parmi eux. » Je me retiens de lui répondre, en référence à ma nippo-américaine N. : « You are so French! » Et C., cheveux roses, voix douce et ferme, toujours dans une force presque au bord de la brisure, qui lâche : « Dans cette équipe G. parisienne, avec vous, pour la première fois, j’ai eu le sentiment que je pouvais baisser la garde. » Nous étirons notre déjeuner aussi loin que le permet l’horaire de notre prochaine réunion. À la conférence qui se tient à mon laboratoire, je croise des collègues qui m’embrassent avec effusion, dans les pauses café, je n’arrive pas à atteindre la table des victuailles dans mon processus de marche aléatoire. Un dîner avec L., lumineuse comme jamais, dans le chatoiement hypnotisant de ses longues boucles d’oreilles, avec qui il est question de ce viscéral que nous partageons. Comme ma sœur, elle cautionne le surgissement continu de l’écrit dans ma vie, elle dit : moi aussi j’aime la beauté d’éteindre une bougie et je l’apprécie intérieurement au moment où je le fais, mais toi, tu as les outils pour l’exprimer, et c’est génial. Dans la fraîcheur du sous-sol, sur une table d’électronique, au milieu de câbles, de boîtiers d’acquisition G., pendant que la canicule bât son plein sur les dalles de Jussieu, j’ai enfin ma longue discussion de rentrée G. avec O. Nous prenons les points un à un, dans notre efficacité retrouvée, et j’aime quand, entre deux items, nos regards se croisent, et je lui dis tranquillement : « C’est vraiment trop bien de travailler ensemble. » Et il répond : « Grave. » K. m’appelle de sa petite voix gracieuse au milieu de la nuit : « Mamaaa ! », un fil qui semble irréel mais qui est l’ancrage à la réalité. Longuement je discute avec P. de mes aspirations et leur potentialité, le téléphone, ça change toujours un peu la couleur des confidences, même après vingt ans de couple, puis on bifurque sur la qualité des routines i/o des données G…. À la sortie du Fumoir, assises devant l’église Saint Germain l’Auxerrois toutes les trois : A., sa contrebasse, moi, dans une nuit encore si chaude, je lui dis : « Tu me fais penser à la douceur du début du printemps. Et on sent qu’il y a quelque chose derrière à quoi on n’accède pas. » Elle me répond en riant : « Bah moi non plus, je n’arrive pas à y accéder. » Nous rions mais elle a les yeux pleins de larmes.

Les fourmis déménagent

« Je suis bien content de ne pas te voir pendant deux semaines ! » me lance A. [sombre histoire d’ustensile de dînette qu’il ne veut pas partager avec son frère.]

「ママ、行っちゃだめ!」(mama, tu n’as pas le droit de partir) m’ordonne K. et c’est une petite boule potelée pleine de bouts de mouchoirs et d’eau salée, qui s’accroche à toutes les parties de mon corps. Pendant une heure, je reste dans son lit, à faire le détail de ses journées et des miennes, à répondre à ses questions sur mes horaires de vols et de transit. Finalement, après une dernière étreinte shakespearienne, il se dresse, l’œil pétillant, et m’explique : « Tu sais, aux États-Unis, comme il pleut beaucoup, les fourmis sont tout le temps en train de déménager. »

L’amour inconditionnel, c’est étonnant et bouleversant.

You’ll always be a part of me

Je laisse les enfants à leur cours de japonais – où qu’on aille, c’est presque rassurant de retrouver ces mêmes codes et mon éternel décalage, ces mamans expatriées dans leur réserve et leur gentillesse, leur dévotion pour leurs enfants et leur mari – et je m’enfuis dans un café pour faire mon planning parisien de septembre. Une apnée transatlantique telle que j’aime – et comme je ne respire déjà pas avec mes poumons en vrac, ça sera de circonstance. En fond sonore passe cette vieille chanson de Mariah Carey qui me ramène au collège, lorsque je me demandais si je voulais que E. m’embrasse ou pas, qu’il m’offrait des cristaux de Swarovski en forme de cœur, que j’écrivais des romans en me disant que je deviendrais écrivain, mais que finalement, astrophysicienne, c’était bien plus classieux.

C’est merveilleux

Je m’endors dans le canapé, au milieu de dizaines de bougies qui oscillent dans leurs bocaux en verre, Richard délire dans la neige du Vermont dans The Secret History, et je tourne la page de mon année 40. La poussière noire de la climatisation du bâtiment de physique a eu raison de mes poumons : je tousse, je respire mal – et dans le manque d’air, le sommeil, la fièvre et les chatoiements lumineux, je me demande si je vais mourir cette nuit ou si je suis peut-être même déjà morte. Je me dis : ça ne serait pas étonnant, c’est comme si tout avait été vécu cette année-là. Les suivantes ne seront que le développement de celle-ci, beaucoup moins nécessaires. J’aurai eu cette vie très pleine, que ce jour-là résumait dans une succession de messages de part et d’autre de l’Atlantique. Je pourrais m’éteindre tranquille : A. m’a composé America au piano et cet auteur si élégant, qui avait curieusement pris la peine de m’écrire « C’est merveilleux », sans me connaître, m’a souhaité mon anniversaire.