Ensuite, j’étais moi-même allongée sur le flanc aux urgences, damnée et pathétique, Berlioz et son Faust dans les tympans, celui de Goethe traduit par Nerval entre les doigts. J’avais ce fil de réflexions : si c’est cassé, je ne pourrai aller ni à Chicago demain, ni à Washington DC samedi, ni peut-être même à Paris, ni à Londres en février. Si c’est cassé, c’est la vie qui me dit : calme ta joie et arrête de faire n’importe quoi. Si ça n’est pas cassé, ça voudrait dire que… je peux continuer…?

Une heure plus tôt, sur le parquet de ma chambre, effondrée, la douleur aiguë, insupportable, je suis restée immobilisée longtemps, parcourue de frissons de douleur. Et désespérée, pas par l’impuissance physique de l’instant, mais parce que je m’étais ratée. Parce que c’est le moment où mon corps me signale que j’ai cherché à vivre au dessus de mes moyens. Je pleurais et je riais à la fois, secouée de longs sanglots qui effrayaient mes enfants, je me disais : « Quel summum de l’orgueil, je pleure parce que je suis vexée, là par terre, si vexée de ne pas être plus puissante, de me heurter à mes limites, de devoir peut-être tout arrêter pendant un temps, et de me reposer ! »

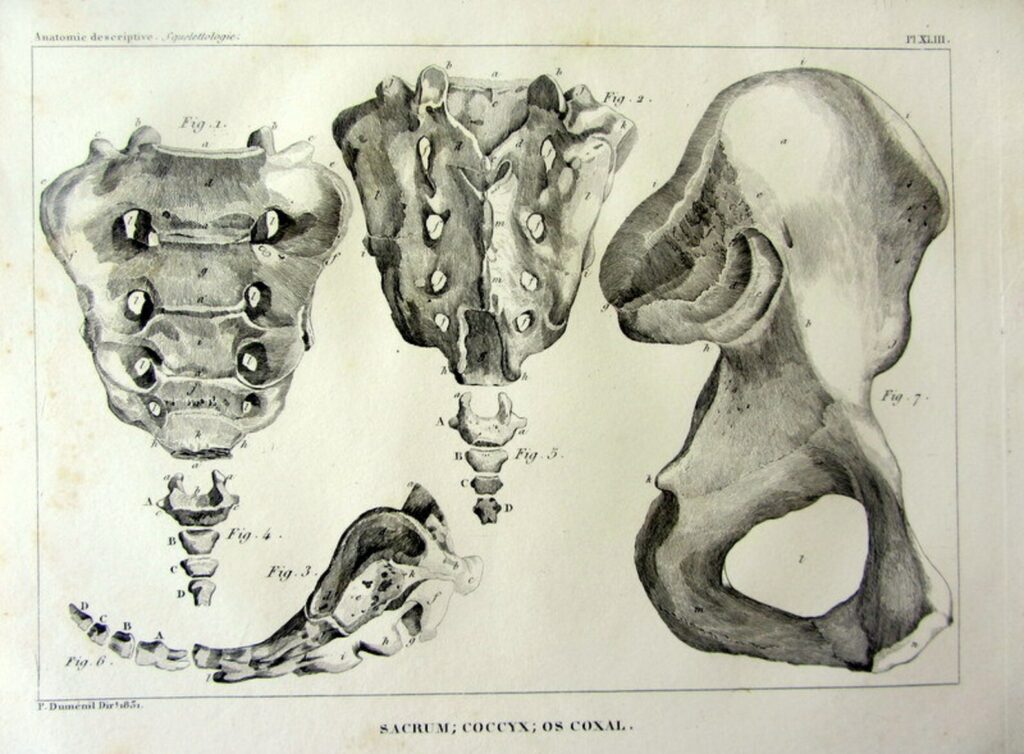

Finalement, la médecin m’annonce qu’il s’agit d’une fêlure du coccyx sans grande gravité, que je peux reprendre ma vie, me déplacer comme prévu, travailler, et que ce sera simplement inconfortable. Cet extraordinaire signe de la vie qui me soutient dans mes entreprises professionnelles et familiales, mais avec ce rappel constant pendant quelques semaines qu’il faut calmer ma joie, car partir dans le décor, ça fait mal au cul.

Son : Hector Berlioz, La damnation de Faust, “Les bergers laissent leurs troupeaux”, Orchestre philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson, 2019