Au départ de Paris, toute la journée, de part et d’autre de la Manche, la brume. La mer, les haies où nichent les faisans, les vallons verts du Kent, tout était à imaginer et à deviner – alors que tourne une double ritournelle de lumière à la surface de mon cerveau.

Lumière ? Des photons perturbés, errant dans l’opacité, en marche aléatoire, énergie perdue et oscillante. Parce que, sérieusement, qui, dans quel pan de ma réalité, quand je dis Kent, me répond Jane Austen ?* [D’ailleurs Jane Austen, c’était un peu plus à l’Ouest, mais c’est vrai, elle allait souvent chez son frère dans le Kent…] Et surtout ceci : depuis quand sait-on que j’ai envie de retrouver la campagne anglaise parce que Jane Austen ?

Les photons sont en émoi ; je songe aussi confusément : mon Dieu, je deviens trop prévisible, catégorisable, bateau, je dis trop, je révèle trop, et d’ailleurs probablement j’écris trop ici aussi.

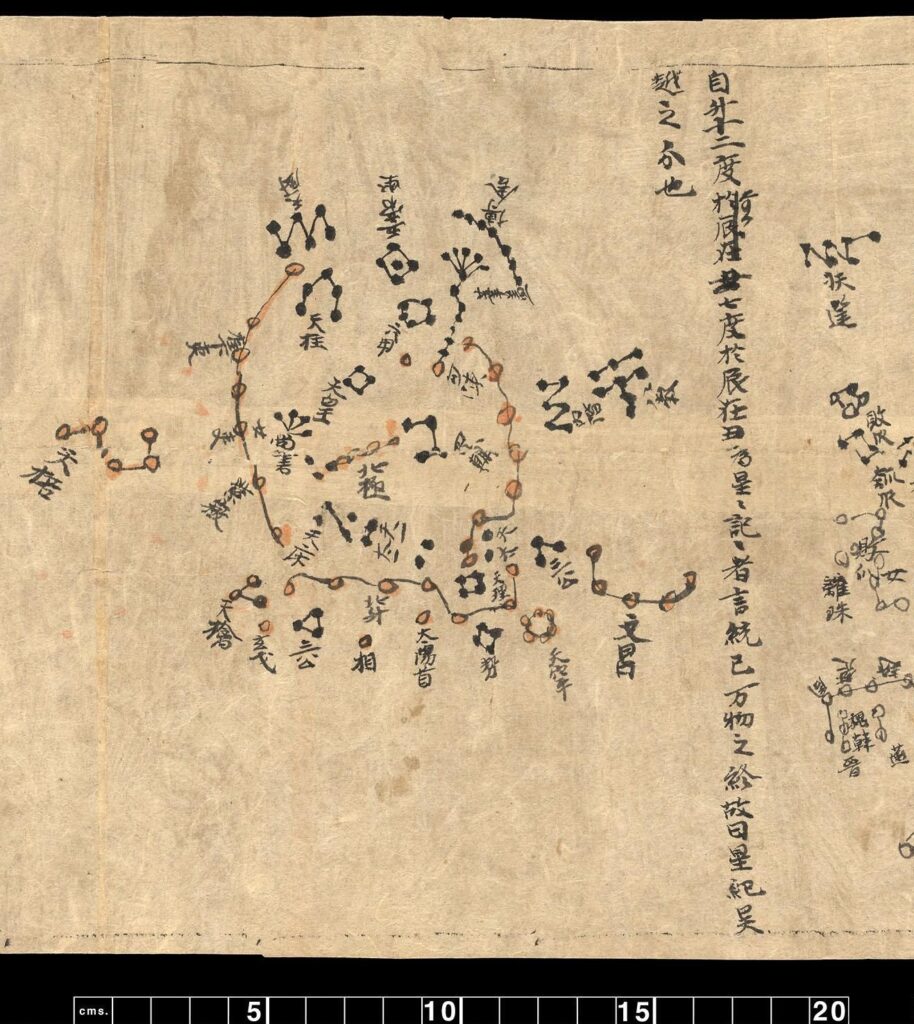

Dans un processeur parallèle, je bute depuis hier soir sur un facteur de Lorentz (noté Γ) oublié, voire un Γ3 oublié, ce qui pourrait détruire tous mes calculs. Alors les photons sont en émoi relativiste dans leur flot semi-opaque.

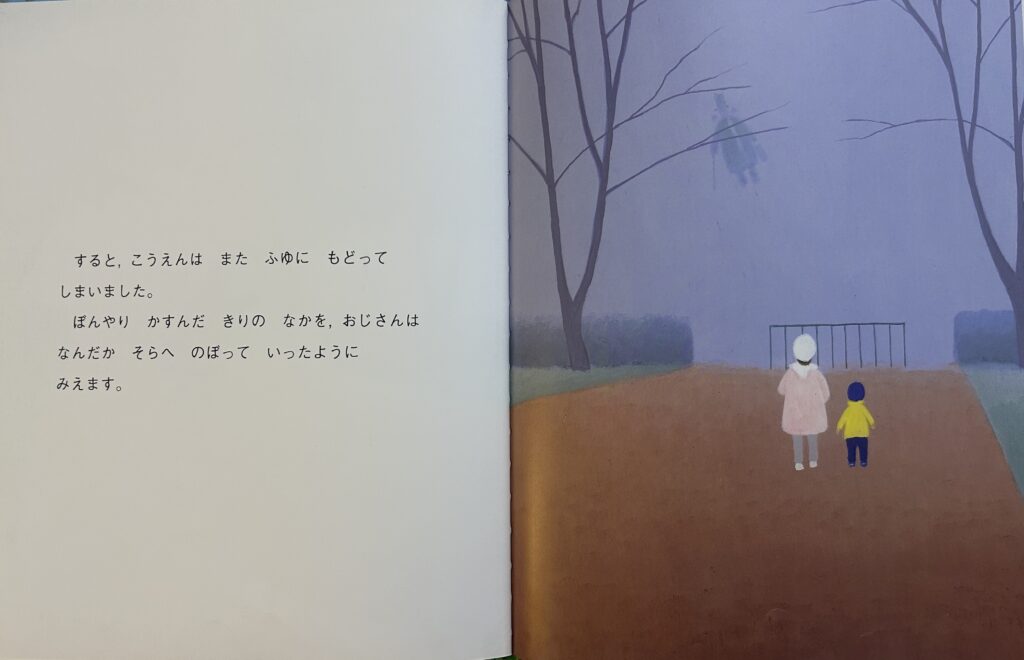

Pour donner sens à toute cette brume, nous nous lovons dans le petit salon du cottage que nous louons, Earl Grey et biscuits, et j’appelle le Golden Quatuor (Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant et Alan Rickman) à la rescousse. J’adore la leçon de retenue, mais ça ne résout pas mon facteur Γ.

Son : Patrick Doyle, Jane Eaglen, Robert Ziegler, The Dreame – Voice, in Sense and Sensibility, Originial Motion Picture Soundtrack, 1995

*J’ai comme référence ultime de mon entourage, ce physicien qui me draguait alors que j’étais étudiante. Je lui avais parlé d’Electre et il m’avait répondu : « C’est quel jeu, ça ? ». Il y a eu aussi plus récemment ce genre d’épisode. Pourtant sincèrement, niveau culture, je suis ras-les-pâquerettes.