Là où j’atterris, c’est plein de petits bras chauds qui m’attrapent et m’enserrent, qui sentent l’enfance et l’appartenance. Le campus est embrumé, de cette brume froide due à la respiration des arbres quand le jour se lève. Je fais des tartes tatin avec beaucoup de beurre et je regarde un moment une virevolte de feuilles jaunes qui montent dans le soleil. Samedi, je conduis les enfants à leur cours de japonais dans la voiture automatique, il pleut doucement, je me réfugie dans un café avec mon trench, mon pull à mailles et mon chemisier fleuri qui me donne un air on ne peut plus française, parmi tous ces gens en jogging à l’effigie de l’université. Je suis suspendue, comme entre deux saisons, entre deux continents, dans l’attente de quelque chose qui n’arrive pas et que je n’identifie pas.

Étiquette : America

Le microscopique dans le macroscopique

Dans la lumière crue de l’aéroport, un peu trop tôt à l’aube et avec trop peu de sommeil dans le corps, je revisite par bouffées les morceaux de la veille, le succès éclatant de S. à sa soutenance de thèse, mon émoi au micro pour faire son éloge, puis une étrange et longue conversation jusqu’au dernier RER, ponctuée de Paris et de glaces. Le jargon poétique du monde de l’édition : le chemin de fer, les marronniers, et puis l’auto-émotion dans la création, les ruptures.

Il ne m’en faut pas plus pour oublier mon macbook à la sécurité. Heureusement, mon profil ayant été pioché pour une fouille détaillée de mes affaires à la porte d’embarquement, je m’en aperçois avant de monter dans l’avion.

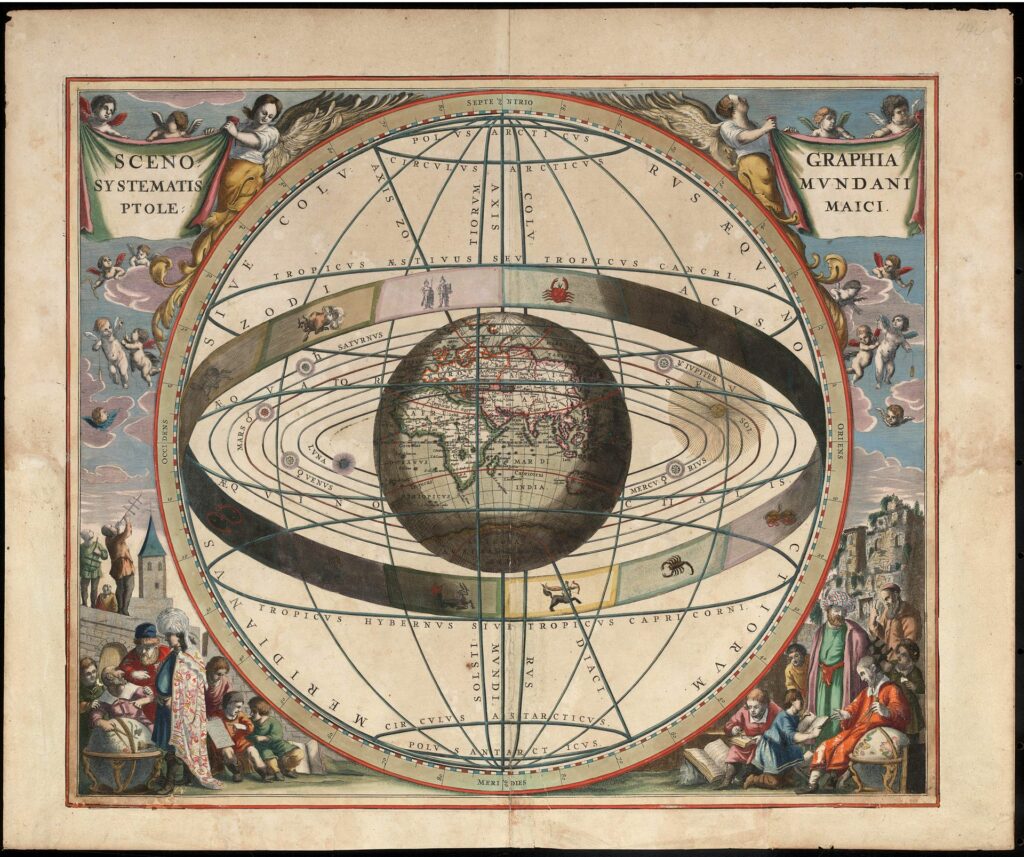

Je cours récupérer mon ordinateur, et dis au jeune homme de la sécurité : « La vie est bien faite, tout de même, » ce qui a l’air de le remuer. En repérant des éléments dans mon sac à dos, il me demande si je suis chercheuse et sur quoi. Il brode quelques secondes autour de ma réponse, puis m’interroge : « Alors, quand vous étudiez l’Univers et ses étoiles, est-ce que parfois vous faites le lien entre le microscopique et le macroscopique ? » Je le regarde un peu fatiguée, et il explicite : « Est-ce que ça vous éclaire un peu sur le sens de votre vie ? Sur l’existence ? Sur notre place dans l’Univers et ce qu’on y fait. Est-ce que ces questions existentielles, ça vous travaille aussi ? »

J’embarque pour New York en me disant : c’est très curieux, les séries de choses qui arrivent quand on se rend disponible à la vie.

Un été pas Instagram

À la Belle Hortense, devant notre plateau de charcuteries, A. me dit qu’à la lecture de ce carnet, on dirait que tout va pour le mieux, un peu comme des billets Instagram « Regardez comme c’est beau là où je suis, comme mes enfants sont géniaux, comme je fais des choses intéressantes et que je suis heureuse, » caricature-t-il.

Il est vrai que j’ai tendance à me servir de l’écriture pour transformer les moments vécus, y compris pourris. C’est un de ses intérêts, n’est-ce pas, de sublimer, d’esthétiser. De prendre les journées harassantes du quotidien et d’en faire un poème. C’est une façon de me dire que je vis pour quelque chose – pour un poème ?

Mais si vous [vous, lecteurs de ces pages, que je remercie] voulez savoir, non, je n’ai pas passé un été idyllique à poster sur Instagram. J’ai passé mon été terriblement isolée, à chercher un sens à tout ce que je faisais et tout ce qui m’entourait, à assister impuissante à l’étiolement de choses chères, à me demander ce que je voulais et pouvais faire de ma vie, lorsque des signes professionnels et personnels se répétaient et se contredisaient et que je ne savais pas concrètement si j’avais une quelconque place dans le monde des lettres. J’ai passé mon été terrifiée des vertiges du passé et du futur, terrifiée de mon écriture, terrifiée des chemins que j’avais envie de prendre et que je n’avais pas pris à 13 ans, à 15 ans, à 18, 21, 30 ans. J’ai passé l’été dans la solitude de mon cerveau à l’ombre de grands arbres et en compagnie de livres, de musiques, de la voix de ma sœur qui patiemment m’écoutait toujours conclure par So what?

L’été se termine, je suis entre parenthèses à Paris, et enfin je me décide à arrêter de souffrir, à arrêter les questions sans dimension, et à me confronter aux réponses concrètes. Je peux me le permettre, j’ai écrit la moitié de mon livre.

Alors quand mon éditeur me répond en ouvrant grand la porte de sa maison d’édition et me propose de m’accompagner pour un roman, il est temps de clore cette grande crise de la quarantaine. Je ne retourne pas au couvent de la physique, je n’ai pas à accepter les belles opportunités de carrières qui se présentent à répétition comme des appels. La science n’est plus un couvent mais un équilibre. Il n’y a plus de questions ouvertes, il n’y a plus qu’à créer, naviguer intelligemment dans mes trois vies, mes trois constructions : la science, l’écriture, la famille.

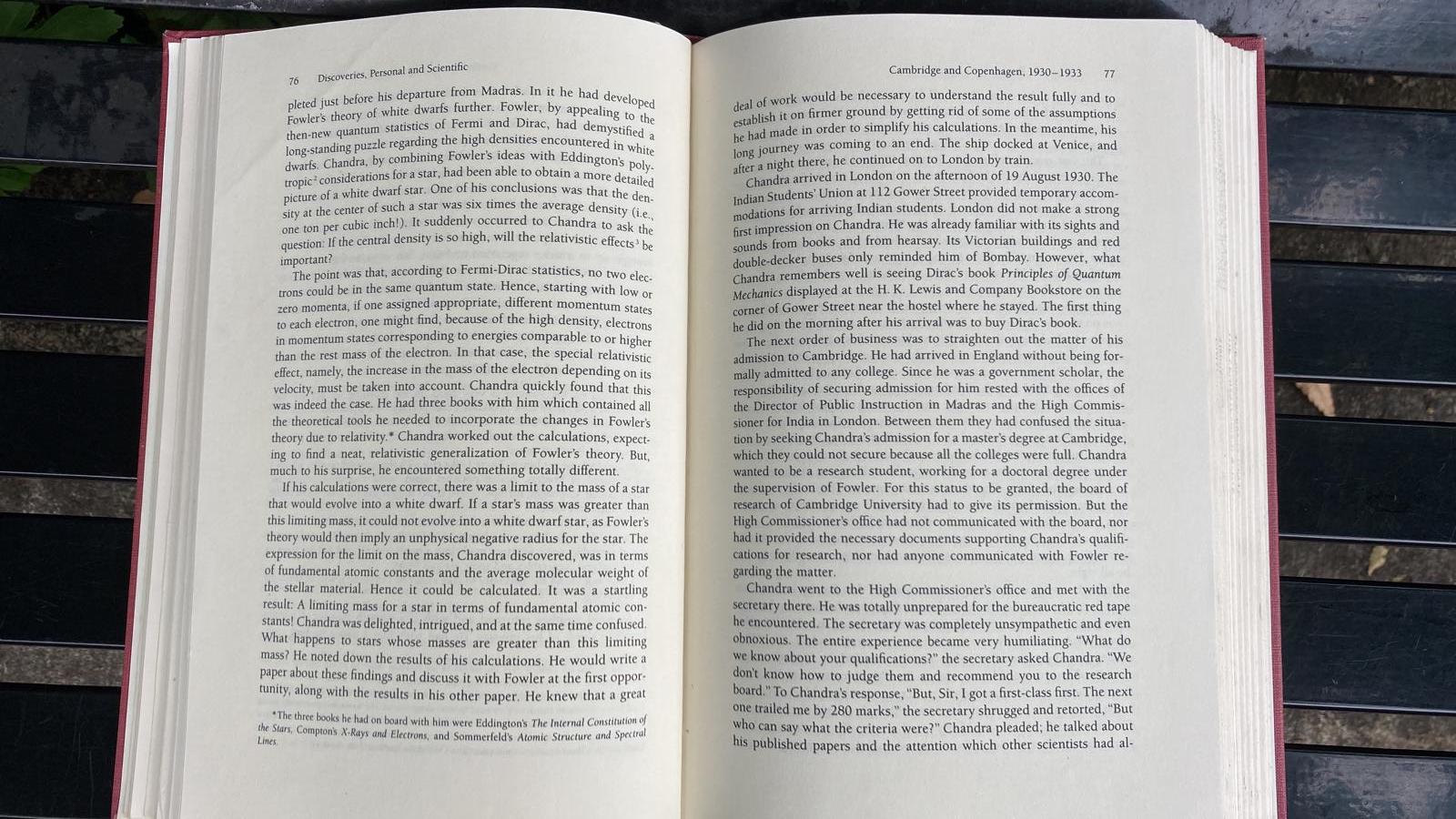

Chandra transatlantique

Mon éditeur me dit : « Cette histoire de Chandrasekhar sur son bateau qui construit sa théorie, tu devrais la développer, t’en servir comme trame. » Je fais la grimace : c’est re-sucé, bateau (justement), tout le monde la connaît ! Il me répond que c’est la première fois qu’il en entend parler, et qu’il n’a vu en ligne qu’une seule biographie traduite en français. Tout en moi se tend contre la suggestion et je me bats : je ne connais rien à Chandra, alors que tant de vivants l’ont connu. Je vais me faire lyncher si j’en fais un personnage… et j’ai secrètement la flemme de faire de la biblio en plus pour comprendre cet épisode d’Histoire des sciences, alors que j’ai bien assez à lire avec mes histoires de masses stellaires…

Mais l’idée fait son chemin malgré tout, parce qu’il faut croire que j’ai fini par acquérir un peu de cette qualité dont mes parents disaient toujours qu’elle manquait cruellement à mon répertoire : 素直 (sunao), terme intraduisible littéralement (non, ça ne veut dire ni docile, ni obéissant, c’est beaucoup plus fin). Je pense que le plus proche serait : « à l’écoute ». Avec le temps, j’ai fini par comprendre qu’à la position où je suis, je peux me permettre, et je dois même toujours d’abord écouter, faire le tri dans mon cerveau, puis prendre une décision en fonction. (Je n’y arrive pas toujours…)

Et puis, dès mon premier jour à Paris, je suis allée chercher les romans de Jérôme Attal que j’avais commandés en librairie, et La petite sonneuse de cloches traite de Chateaubriand (encore et toujours ces coïncidences : j’adore me promener dans la maison de Chateaubriand juste à côté de chez moi, le quartier favori de l’auteur est le même que le mien – je me promenais encore aujourd’hui sur ma place de Furstemberg en me demandant si je n’allais pas le croiser)… Écrire, me dis-je, c’est aussi se sortir les doigts et faire de la bibliographie !

La bio de Chandrasekhar est publiée sous Chicago University Press et coûte la modique somme de $37. Et je la veux maintenant, dimanche soir à 23h. Googlebooks ne permet la consultation que des 66 premières pages, et Chandra n’a pas encore embarqué dans son bateau. Je cherche partout un pdf qui traîne illégalement, peut-être que la bibliothèque de mon institut l’a en catalogue, ou alors celle de l’Observatoire de Paris. Prise d’inspiration, je regarde dans le catalogue de mon université pennsylvanienne. Bingo ! Le livre est non seulement disponible, mais la bibliothèque de physique est ouverte le dimanche après-midi… Or avec le décalage horaire, à 23h à Paris un dimanche, il est encore 17h là-bas. C’est P., vaillant chercheur-historien-des-sciences sur le terrain qui va le dénicher expressément, parce que, vous comprenez, l’écriture n’attend pas. Il traîne les garçons, dont un qui hurle à la mort, se procure la bête, et m’écrit Victoire. Il m’envoie la photo des pages qui me manquaient.

Ce que j’y lis est incroyable. Tout ce qui était bancal dans mon chapitre va trouver sa place. Ce qui est dit est si beau que j’en ai les larmes aux yeux. Ça aurait été dommage de me priver de tels ingrédients. Quelle aventure et quelle ivresse, l’écriture d’un livre.

Au bureau, au Rose Reading Room

New York. J’ai un peu plus de trois heures devant moi avec cette ville, immédiatement j’aimerais m’y noyer. À la sortie de Penn Station, d’avenue en avenue, la crasse, la brique, les aciers, quelque chose de viscéral et les foules qui passent sans se saisir, anonymes et réelles. Quand je penche la tête pour finir mon cappuccino, l’implacable géométrie des pierres sur un ciel métallique. Il fait un temps éclatant, la fraîcheur de Bryant Park, l’odeur âcre des bouches du subway, le battement du monde dans une ville sans sens, sans dimension, le corps à corps des classes sociales, je respire et regarde tout ce que je peux, j’appelle P. : « Un jour, il faudra absolument qu’on vienne vivre dans cette ville. »

Je ne comprends pas la flopée de touristes qui visitent le Public Library à travers leur téléphone, déambulant dans les couloirs comme dans un musée. Je court-circuite tout le monde, annonce tranquillement au gardien de la Reading Room que je souhaite travailler, ce qui me permet de remplir des âneries administratives du CNRS et lire les derniers progrès sur l’accélération de particules dans les supernovae, dans un cadre majestueux. Toujours ma façon d’accéder à la fibre intime d’un lieu : d’en faire momentanément mon bureau.

Bande originale : Emett Cohen, Dardanella.

Les fourmis déménagent

« Je suis bien content de ne pas te voir pendant deux semaines ! » me lance A. [sombre histoire d’ustensile de dînette qu’il ne veut pas partager avec son frère.]

「ママ、行っちゃだめ!」(mama, tu n’as pas le droit de partir) m’ordonne K. et c’est une petite boule potelée pleine de bouts de mouchoirs et d’eau salée, qui s’accroche à toutes les parties de mon corps. Pendant une heure, je reste dans son lit, à faire le détail de ses journées et des miennes, à répondre à ses questions sur mes horaires de vols et de transit. Finalement, après une dernière étreinte shakespearienne, il se dresse, l’œil pétillant, et m’explique : « Tu sais, aux États-Unis, comme il pleut beaucoup, les fourmis sont tout le temps en train de déménager. »

L’amour inconditionnel, c’est étonnant et bouleversant.

Ultramarine

Entre la description de deux destins d’étoiles massives, j’ouvre ce recueil de poème de Raymond Carver. Wow. Mais quelle claque. En plein dans la figure les séries de mots bruts et doux, la dépiction factuelle et elliptique à l’américaine, la solitude, la vie implacable et dure, la poétique du quotidien – ce besoin malgré soi d’une façon ou d’une autre d’esthétiser ce qui nous arrive et nous traverse, même et surtout si c’est banal et crasseux. La justesse d’un monde sans aucune illusion. Quelle découverte.

Mesopotamia

Waking before sunrise, in a house not my own,

I hear a radio playing in the kitchen.

Mist drifts outside the window while

a woman’s voice gives the news, and then the weather.

I hear that, and the sound of meat

as it connects with hot grease in the pan.

I listen some more, half asleep. It’s like,

but not like, when I was a child and lay in bed,

in the dark, listening to a woman crying,

and a man’s voice raised in anger, or despair,

the radio playing all the while. Instead,

what I hear this morning is the man of the house

saying « How many summers do I have left?

Answer me that. » There’s no answer from the woman

that I can hear. But what could she answer,

given such a question? In a minute,

I hear his voice speaking of someone who I think

must be long gone: « That man could say,

‘O, Mesopotamia!’

and move his audience to tears. »

I get out of bed at once and draw on my pants.

Enough light in the room that I can see

where I am, finally. I’m a grown man, after all,

and these people are my friends. Things

are not going well for them just now. Or else

they’re going better than ever

because they’re up early and talking

about such things of consequence

as death and Mesopotamia. In any case,

I feel myself being drawn to the kitchen.

So much that is mysterious and important

is happening out there this morning.

— Raymond Carver, Ultramarine, 1986

C’est merveilleux

Je m’endors dans le canapé, au milieu de dizaines de bougies qui oscillent dans leurs bocaux en verre, Richard délire dans la neige du Vermont dans The Secret History, et je tourne la page de mon année 40. La poussière noire de la climatisation du bâtiment de physique a eu raison de mes poumons : je tousse, je respire mal – et dans le manque d’air, le sommeil, la fièvre et les chatoiements lumineux, je me demande si je vais mourir cette nuit ou si je suis peut-être même déjà morte. Je me dis : ça ne serait pas étonnant, c’est comme si tout avait été vécu cette année-là. Les suivantes ne seront que le développement de celle-ci, beaucoup moins nécessaires. J’aurai eu cette vie très pleine, que ce jour-là résumait dans une succession de messages de part et d’autre de l’Atlantique. Je pourrais m’éteindre tranquille : A. m’a composé America au piano et cet auteur si élégant, qui avait curieusement pris la peine de m’écrire « C’est merveilleux », sans me connaître, m’a souhaité mon anniversaire.

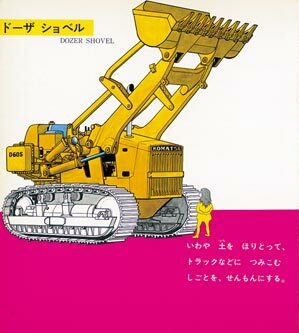

La subtilité du bulldozer

Elle dit aussi : c’est amusant comme nous sommes similaires… et différentes.

Nous avons toutes les deux grandi avec une culture japonaise dans un autre pays, et d’une certaine façon, nous avons cherché toute notre vie à nous débarrasser de notre japoniaisitude. Amusant comme le pays en question a imprimé notre personnalité.

« I am so loud and upfront. You are much more subtle. »

Je me retiens d’éclater de rire. L’autre dans un comité qui me traitait de bulldozer et même O., avec toute l’amitié qu’il me porte, n’hésite pas à dire que je suis carrément rentre-dedans.

Elle conclut : finalement, on a su ajuster notre voix en fonction de l’environnement français/américain. Mais ce qui nous habite dans le fond est identique.

Note 1 : A priori une lapalissade : on ne monte pas et on ne dirige pas une expérience internationale avec 80% d’hommes, on n’impose pas ses idées dans un comité de recrutement CNRS, ou dans n’importe quel groupe de physiciens mâles sans une certaine dose de rentre-dedans. Ça ne marche tout simplement pas avec une voix normale et une présence normale, quand on est une femme. Je l’ai testé pour vous. N. l’a testé pour vous. Toutes les physiciennes d’un certain niveau l’ont testé pour vous.

Note 2 : Et tant que les physiciens hommes seront persuadés qu’ils peuvent le comprendre, tant qu’ils n’auront pas réalisé que le bulldozer est aussi en partie une construction de ce système, il arrivera ce qui est arrivé à N. encore récemment. i.e., le destin naturel des femmes scientifiques qui portent des projets et font une découverte majeure : on leur confisque toute reconnaissance au profit de physiciens haut placés blancs. Et on leur dit : « Félicitations N. ! Grâce à toi, X va probablement avoir le prix Nobel. »

Le cœur a ses raisons…

Autour d’un cold brew (elle) et un espresso bien amer (moi), elle évoque sa petite mort du quotidien et énonce des envies. Elle dit :

« Je crois qu’en France, vous accordez plus de valeur aux sentiments, aux connexions véritables entre les personnes, comme si c’était le socle de l’existence. En Amérique, le cœur doit être sous contrôle, les élans maîtrisés, les connexions entre les gens se font dans la raison, ça n’est pas sensé envahir notre vie. »

Je ne sais plus trop ce que je lui réponds, mais elle me regarde, tête penchée, et conclut avec ravissement : « You are so French. »