D’abord les forêts de Pennsylvanie. Des centaines de kilomètres d’arbres et le soleil rouge rayé de bandes de brume.

Étiquette : America

Dramma musicale

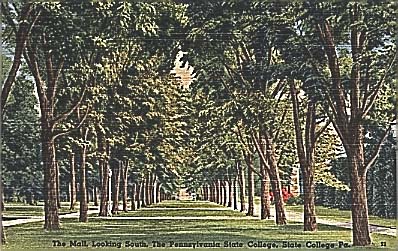

Au crépuscule, le campus estival est vide et doucement éclairé de vieilles pierres. Je cherche une bibliothèque où travailler, et j’entre au hasard dans des bâtiments aux noms illustres, sertis de colonnes massives et plantés d’hortensias paniculata. Les classrooms sont ornées sur 360 degrés de tableaux noirs du siècle passé, encadrés de bois vernis, l’horloge du Old Main s’allume comme le ciel s’obscurcit, les écureuils et les lapins passent dans le champ de vision comme une version vivante de Bambi.

Je n’arrive plus à écouter les musiques qui me transportaient avant cette translation. Elles me semblent périmées, comme cette autre moi-même que j’ai laissée sur le vieux continent. C’est un comble de ne pas réussir à écouter Barber sur le sol américain – encore plus un comble que le Concerto pour violon me projette au Japon en avril dernier, dans le cahot des trains tokyoïtes que je prenais des heures durant, de séminaire en séminaire, dans une joie et assurance absolue, avançant mon livre et glanant des collaborateurs… Une autre époque et un état d’esprit qui me manquent cruellement.

Heureusement, il me reste encore Meyer et son concerto pour violon, qu’apparemment je n’ai pas complètement usé à Paris. Je crois même que je le re-découvre en étant ici. C’est tellement américain, cette dramaturgie, et les petits moments appalachiens qui dansent dans l’oreille. [Mais je ne peux m’empêcher derrière de revenir à Ravel, Saint Saëns : le déracinement, propice à la redécouverte desdites racines – et de relire Kean.]

Ce sera sans aucun doute une année très musicale, je l’ai lu dans les très beaux yeux de la pianiste new-yorkaise qui a accepté de prendre A. et K. sous son aile. A. jubilait devant les deux Steinway dans son salon : un demi-queue et un Grand. Elle parlait d’une voix assurée et douce, les jambes croisées, coude appuyé sur le genou, menton sur le poing, de ses propres petits garçons, de l’Espagne où elle a des attaches, de son Studio de piano à New York, et quand elle écoute A. jouer, elle marque un temps puis annonce : « You do really like music, don’t you? » A. dès cet instant est devenu trilingue ; moi je crois que j’étais amoureuse.

Bande originale : Edgar Meyer, Concerto pour violon : II. Dramma musicale, eroico, lirico et gioioso. Interprété par Hilary Hahn (obviously), Hugh Wolff, Saint Paul Chamber Orchestra.

Pas tout à fait Hawkins

Ce qui me plaît ici : l’équilibre entre isolement géographique et nourriture académique.

Ici, c’est comme ces villes hantées de séries Netflix d’où l’on ne sort plus. Les miles de champs de maïs et de forêts géologiques nous séparent du Monde. Hier, ravitaillement en whisky dans une usine d’allumettes reconvertie en distillerie ; les enfants remontaient les rails d’un village arrêté au début du siècle passé.

Et pourtant. En début d’après-midi, je descends, pas complètement rassurée, les marches obscures qui mènent à une librairie d’occasion souterraine, entre le King Cobra Tatoo Shop et le Men Only Hair Salon. J’y trouve des cartons de livres débordants, des piles de vinyls et de meubles tachés sur lesquels on sert des oat-milk-cappuccinos fleuris. Surtout j’y déniche : Kean dans sa version nrf* – et pas entièrement coupé ! –, Le rivage des Syrtes, édition Corti (what else?) et d’autres amours. Je m’empresse d’acheter ces deux-là, que je n’avais pas pu emporter – il ne s’agit que de mon troisième exemplaire de Kean et le deuxième du Rivage, mais il faut savoir s’entourer de ceux qu’on aime, où qu’on soit.

Avec A., on se faufile en douce dans le sous-sol du département de musique de l’université, et avisant l’une des « Practice Rooms » non fermée à clé, je le laisse dérouler son Andantino de Khatchaturian, à moitié debout sur son siège pour atteindre la pédale.

L’orage n’est jamais loin ici : me promener sous les gouttes avec des bottes de pluie anglaises bleu-marine-à-pois-blancs et un hoodie rose pale très doux, enfilé par dessus ma robe d’été. Faire semblant un moment d’être américaine, française etc. (en fait surtout française etc.), écouter Paul Éluard dire Liberté et Sylvia Plath parler des auteurs qu’elle aime, le Concerto pour piano de Ravel et puis :

And they were singin’, « Bye-bye, Miss American Pie »

Drove my Chevy to The Levee, but The Levee was dry

And Them good old boys were drinkin’ whiskey in Rye

Singin’, « This’ll be the day that I die

This’ll be the day that I die »

— Don Mclean, American Pie, 1971.

*La note de pied de page que j’ai commencé à rédiger devenant plus longue que ce billet, ceci fera l’objet d’un prochain post.

Choses terre à terre

On se sent significativement mieux exister

avec un sèche-cheveux de compétition.

Choses incongrues et jolies 4

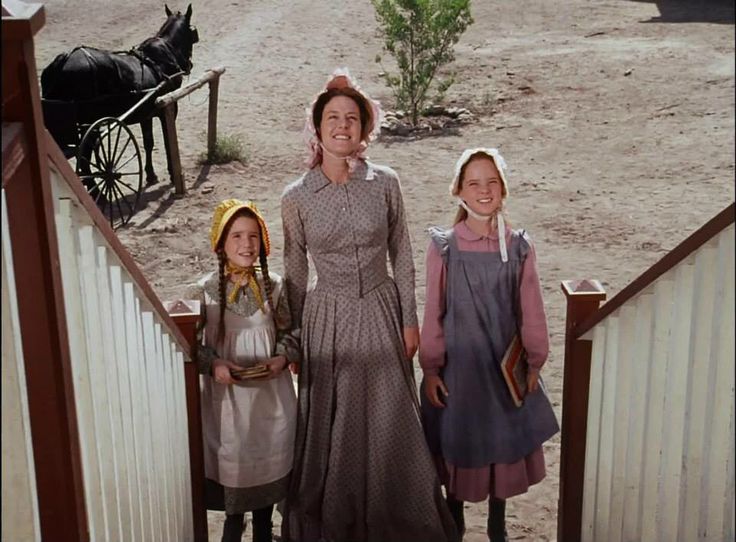

La gracile jeune fille Amish

sourire espiègle, joues fraîches

coiffe immaculée

robe émeraude longue des siècles passés

qui nous sert du ice cream par plâtrées

blueberry cheesecake, chocolate peanut butter, mum’s cake batter

pour $2.50

dans des pots gigantesques en polystyrène

Image : Little House on the Prairie, 1975

College Town

On aurait presqu’envie de redevenir Undergrad, d’errer dans les allées fleuries de ce campus en robe cintrée des fifties, un sac en bandoulière et des notes dedans, on aurait envie de passer ses journées à rire, causer, fumer sous les porches coloniaux de ces immenses maisons centenaires de bois et de briques. Les arbres ont le même âge, les coffeetrees, les érables rouges forment une canopée sur l’ensemble de la ville, dans une respiration verte, si verte. Étrange et délicieuse enclave savante au milieu des champs, pâturages, et collines boisées creusées d’eaux et de grottes. Il y a ici quelque chose d’aliénant et d’inspirant, d’apaisant dans le nourrissement.

Natsume Sôseki écrivait justement à l’époque où cette université commençait à fleurir :

Lorsque le mal de vivre s’accroît, l’envie vous prend de vous installer dans un endroit paisible. Dès que vous avez compris qu’il est partout difficile de vivre, alors naît la poésie et advient la peinture.

— Natsume Sôseki, Oreiller d’herbes, 1906.

Anasphyxia

Je tente une asphyxie cérébrale, l’étouffement des mots et des sens par la logistique et les contingences terrestres. Pas de musique, pas de lecture, pas d’écriture. Uniquement l’achat de papier toilette, la recherche de soutien humain (nanny) et moteur (buick), le remplissage de numérologies et hiéroglyphes (DMV), l’hémorragie bancaire.

Mais on n’éteint pas ses narines, et la ville a cette odeur américaine de bois de construction humide et de grands feuillages qui portent leur ombre de l’autre côté de la route. On n’éteint pas ses oreilles, et les insectes pennsylvaniens savent perler leurs propres Nocturnes. Les glaces des crèmeries de l’université fondent et croustillent sur le palais.

Alors, lorsque la maison devient silencieuse, propre, les meubles chinés et à leur place, les lettres et les chiffres inscrits dans leur cases, il n’y a pas d’autre choix que de se poser devant une page blanche, dans sa cuisine américaine, et de vivre l’autre moitié : celle qui n’existe que parce qu’écrite.