Dans la salle de l’exploration lunaire, bouleversée par la reconstitution de l’alunissage tel que vécu depuis Apollo 11. Transformer une guerre nucléaire potentielle en course pour aller marcher sur la lune, c’est d’une poésie. Puis la concentration dans les voix d’Armstrong et d’Aldrin ; on pense au tunnel cérébral dans lequel ils rentrent, au moment où la capsule descend. Cette suspension. Où il n’est pas clair qu’ils vivront. Où il n’est pas clair qu’ils aluniront. Suspension, encore, au moment où il avance son pied et va fouler ce sol. Suspension vertigineuse, enfin, au moment où ils ont tout vécu et qu’ils retournent vers la Terre. Que survivre alors est presque un bonus, mais semble obligatoire, vu le déroulement parfait de tout le reste.

Il faudrait faire une collection de ces moments suspendus dans l’Histoire. Le moment où le temps continue mais l’esprit a saisi le ponctualité de l’instant. Le moment où l’avant et l’après se confondent en une singularité. Et tout semble s’étirer, dans l’âme comme dans le déroulement des choses, comme pour mieux emplir ce qui nous constitue, cette baignade ultime dans la construction poétique de l’Humanité.

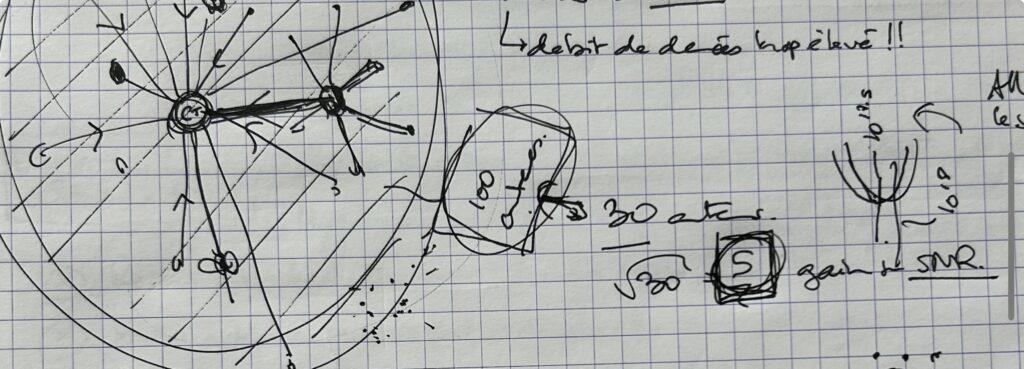

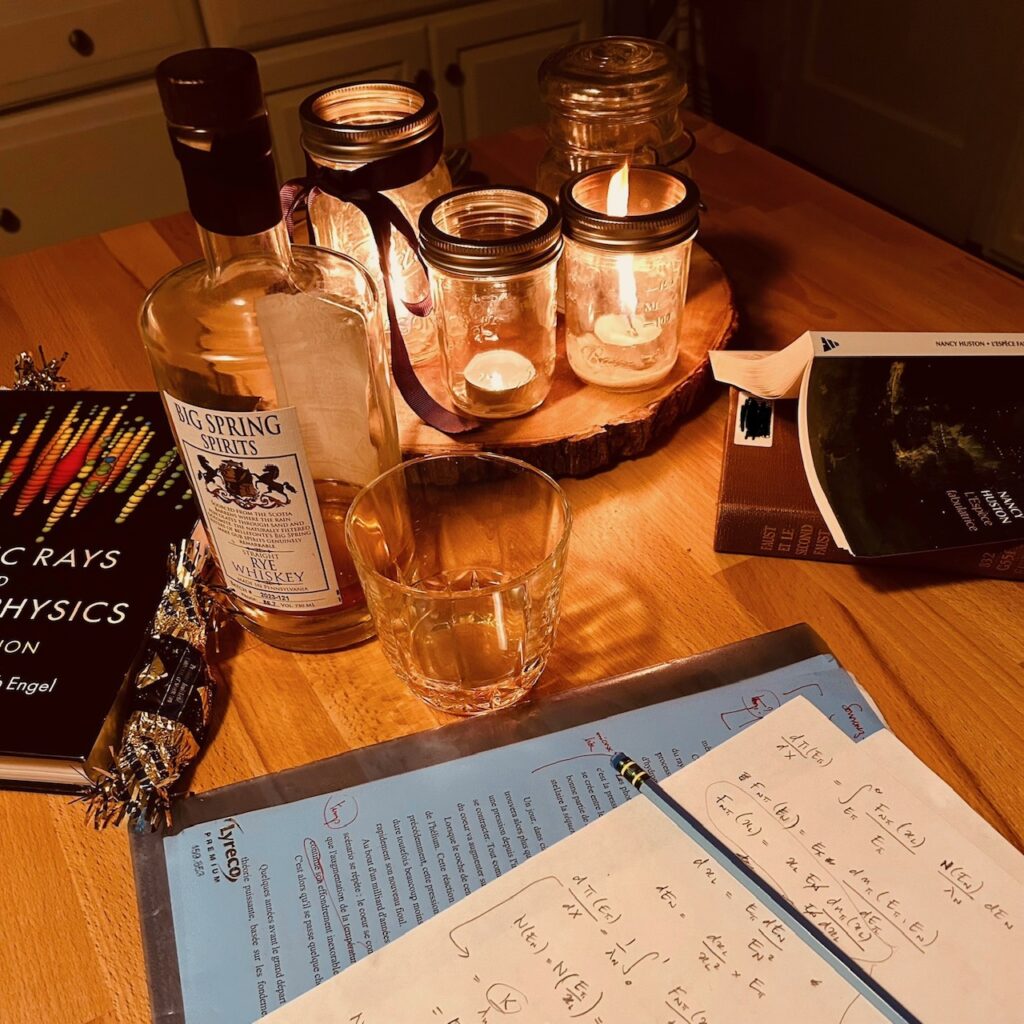

Lorsque je lui envoie ce film, S. a cette déclaration, le bouleversement rendu au bouleversement : « Le tout c’est d’être assez poète et givré pour se lancer … et le faire ! Un peu comme planter des antennes radio dans le désert. » Je m’arrête. Réalise. Savoure. Et réponds l’air de rien que c’est bien plus pépère d’attendre que les particules tombent, les pieds rivés au sol – mais que oui, la poésie est bien là.

« Et merci de partager cette aventure avec moi. »

Cette phrase, si douce et pleine de tout ce qu’est pour moi le projet G., je ne sais plus si c’est lui ou moi qui l’écris en premier.