Tout va formidablement bien. Les choses en place ou en puissances ascendantes dans les différents pans de la vie (livre, science, direction, famille).

Vendredi, je dis à mon équipe de direction : « Désolée, aujourd’hui, je vais aller déjeuner avec quelqu’un qui a les yeux bleus, » et je vais respirer – que dis-je me noyer, plonger dans les abîmes, les abysses de bleu, à ma maison d’édition, là où on me nourrit en apnée, là où je ne suis plus celle qui dirige un institut mais où je suis une petite autrice de science en éclosion. Le soir, le mortel cocktail des genres : amis, famille, science et édition en une seule brochette, pour le lancement de mon livre dans une librairie magnifique au libraire merveilleux qui me dit :

« Votre parcours… tout de même ! Parce que pour moi, Caltech, c’est Vous voulez rire Mr Feynman, c’est le mythe. »

J’ai envie de l’embrasser, et encore plus quand il me dit : « J’ai aimé vos chapitres 2 et 3, vous dézoomez les distances, campez votre boîte d’Univers et ensuite on y passe une année, en format journal de bord, c’est très cinématographique ! »

Je devrais me réjouir, simplement profiter de ces interactions nouvelles, ces fenêtres sur la nourriture prodiguée par la panacée des littéraires formés rue d’Ulm. Mais mon cerveau est en angoisse. Angoisse que je révèle maladroitement à mon attachée de presse, à mon éditeur, comme une gamine idiote ; que j’ai peur que cela s’éteigne, de les perdre, de perdre tout cela que je touche du doigt, j’ai si peur que minuit sonne et de devoir retourner au couvent de ma science.

Mon attachée de presse me répond : « Mais on appelle ça une Maison d’auteurs, et ici c’est encore plus vrai, tu viens quand tu veux ! » Lui : « Tu es en pleine promo de ton livre, bien sûr qu’on va se voir tout le temps ! En plus je t’ai dit hier qu’il fallait qu’on se lance sur un second livre. » Les deux : « Bien sûr qu’on ne va pas t’abandonner, bêta ! »

Ils disent tout ce qu’il faut dire. Ils sont adorables et je m’en veux de tomber ces masques professionnels devant eux, alors que je tiens les morceaux enrubannés et sans fêlure apparente dès que je fais face à mon monde de direction et de science.

« Arrêtons de faire ma psychothérapie, » dis-je en rassemblant ce qui me reste de dignité et nous parlons d’autres choses.

Ils ne savent pas, et ne sauront pas, j’espère –

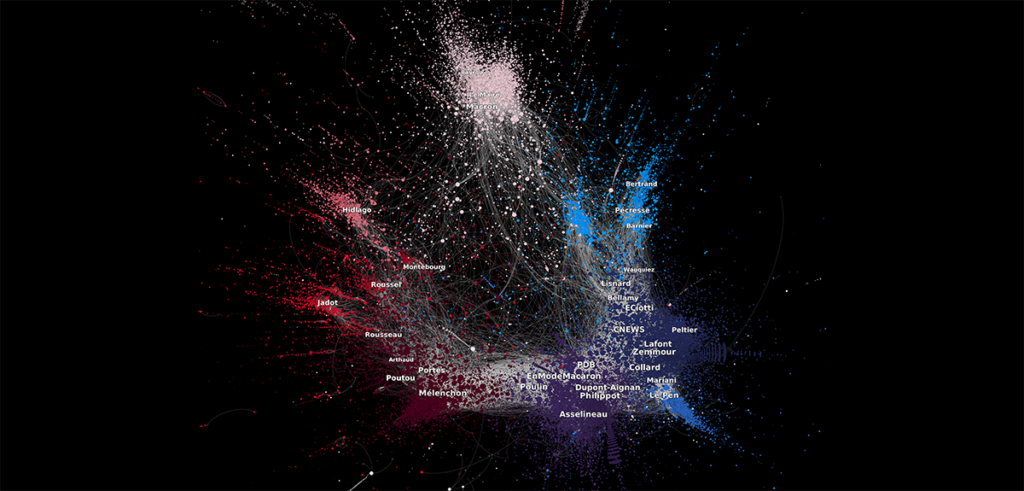

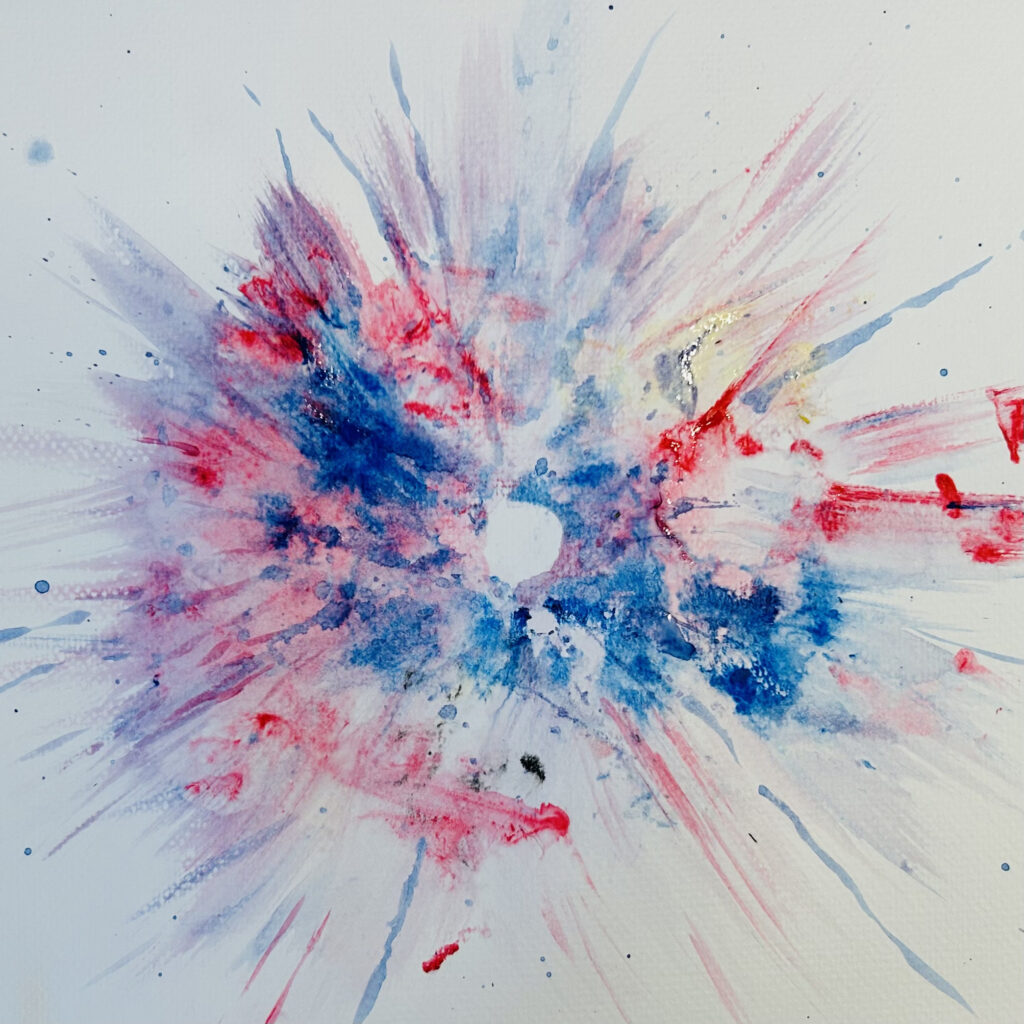

que toujours je m’attache à des gens et des choses auxquelles je crois appartenir un temps, mais je n’appartiens pas, les gens, les choses se délitent, rien n’a de constance, et c’est ça, la vie. Mais ça me terrorise d’avance, cette perte lente des scintillements, cet abandon de part et d’autre dans un va-et-vient d’Abilène, l’effilochage des fils que l’on tire, que l’on noue, et là, ce qui se passe est tellement, tellement précieux, a été tellement rêvé, que l’inévitable effilochage par la nature intermittente du monde de l’édition, par la nature volatile de l’interaction au public à coups de tendances et de médias, le retour obligé au couvent de la science, me dévaste d’avance.