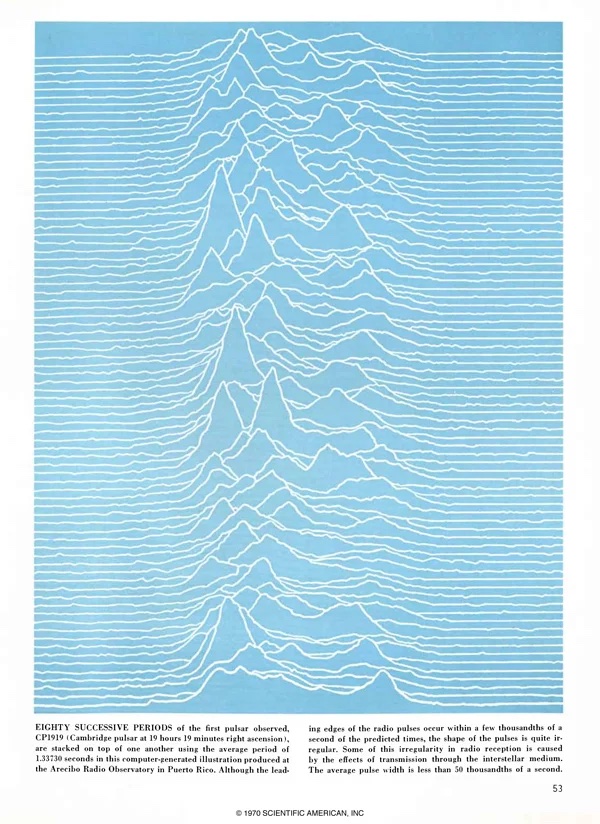

En survolant les longues plaines parfaitement géométriques depuis Chicago, j’ai lu le dernier essai de Nancy Huston sur l’écrivaine, peintre et prostituée militante Grisélidis Réal. Je l’avais attrapé sur l’étagère Poésie de ma petite librairie indépendante de banlieue parisienne, alors que je cherchais un cadeau à offrir à O., car j’étais invitée à son anniversaire. J’étais repartie avec Nancy pour moi et Fictions de Borgès pour O. que j’avais annoté : « Une collection de bizarreries intelligentes, un peu comme planter 200 mille antennes dans des déserts pour détecter des neutrinos de ultra-haute énergie. »

Je ne raffole pas des soirées d’anniversaire, et c’est un understatement. Tout est nourriture pour l’écriture, essayais-je de me convaincre dans cette errance conversationnelle superficielle. Il y a tout de même cette femme fine aux grands yeux verts et queue de cheval auburn, qui me rappelle Nancy Huston dans la quarantaine, qui me parle de son non-désir d’enfant. Elle a une voix très douce et un peu rauque quand elle dit qu’elle s’est demandé longtemps pourquoi chez elle ce désir biologique n’était jamais venu, que cela avait orienté le choix de ses partenaires, qu’elle voyait l’âge qui passait sur son corps et la fertilité s’éloigner comme un soulagement. C’est étrange ce moment où j’ai l’impression de parler à une sosie de Nancy – qui elle a eu deux enfants –, et que je lui expose le non-sens de ma vie maternelle, la langue que je ne voulais initialement pas parler à mes enfants pour éviter de devenir ma mère [voir ici et ici]. Elle me fait remarquer que c’est paradoxal, mes propos sur mon détachement par rapport à mes enfants malgré mon grand investissement dans leur éducation, avec cette culture japonaise que j’essaie de leur transmettre.

La maternité est un thème récurrent chez Nancy Huston. Je ne m’étonne pas de trouver dans ce livre les références à Marguerite Duras et à Romain Gary. Les horreurs psychologiques et physiques subies par Grisélidis et Nancy (et Marguerite) sont à des milliards d’années-lumières de tout ce que j’ai pu vivre dans mon cocon de femme banale bien protégée. Mais les questions du lien intime entre le corps et l’esprit féminin, de l’enfantement, d’être pour soi et pour d’autres, ne nécessitent pas de trauma particulier pour être explorées. Chacun sa merde, et à chacun son petit niveau, comme on dit.

Je décide de remettre en ligne le billet sur la Vie maternelle que j’avais enlevé de ce carnet, le trouvant trop troublant, trop intime, trop glauque, même. Laisser cet écrit en pâture donnait une réalité à cet état maternel (toujours le concept de l’écrit qui transforme la vie), et je n’étais pas certaine que c’était vers cette maternité-là que je voulais tendre.

J’expliquais au sosie de Nancy qu’en me retrouvant cette année, je crois que j’ai enfin mis derrière moi la mère japonaise que je ne voulais pas être. Après huit années de mère-poule dévouée dans une forme hybride bâtarde de ma propre mère en ratée et de working mum en ratée aussi, j’ai peut-être reconnecté avec le format maternel que je m’étais projeté au cours de ma construction. Ce format où je ne me mets pas « au niveau » de mes enfants, mais où je partage ce qui m’importe et tant mieux s’ils me suivent. C’est aussi leur âge qui permet cela.

Au milieu des phrases de Nancy et Grisélidis sur les sentiments d’abandon désastreux de leur enfance, je me demande si cela suffit à mes enfants. À K. qui me disait encore hier soir en reniflant « Mais pourquoi tu t’en vas toujours ? » j’expliquais que je partais pour le travail, et c’est vrai car mon collègue de San Francisco m’a explicitement demandé de venir collaborer, et surtout parlementer avec les autorités de son université, pour les convaincre de rejoindre officiellement le projet G. Mais j’ai aussi décidé de partir un jour plus tôt, parce que je voulais travailler et écrire sur des collines avec vue sur la baie et le Golden Gate. Est-ce que les crises de colère de K. cette semaine étaient une forme de décompression due à mon absence puis mon retour ? Ou est-ce le changement de saison et l’accumulation de la fatigue scolaire ? Suis-je une mère trop égoïste et donc absente et donc fantasmée et donc source de trauma ?

Je suis persuadée que nous sommes, parents, sources de multiples traumas quelle que soit la façon dont nous nous y prenons. Mais les questions subsistent. Questions bateaux, séculaires, éculées, enfonçages de portes ouvertes, ineptes et déchet temporel. Mais elles sont là. Quelle mère être ? Quelle femme être ? Qui être ?

Note : dans les dernières pages de l’essai de Nancy Huston, je découvre que Grisélidis Réal est enterrée en Suisse à côté de… Borgès. J’aimerais tellement croire, dans ces moments d’apparentes coïncidences, qui m’arrivent fort souvent ces derniers temps, que ce sont les preuves que je ne me trompe pas de chemin, que tout ce que je construis est juste, que comme ici, tout fait sens entre le début, les cheminements et la note de fin.