V., mon adorable et brillant V. que j’affectionne comme s’il y avait un lien de sang-intellectuel. C’est ainsi que ça doit être, le rapport entre ancienne directrice-ancien doctorant. Cette sensation d’avoir tant reçu-tant apporté, d’avoir su d’emblée qu’il me surpassait sur tant de coutures, et en même temps son regard et ses mots doux quand il me répète encore « C’est parce que j’ai été à bonne école ! »

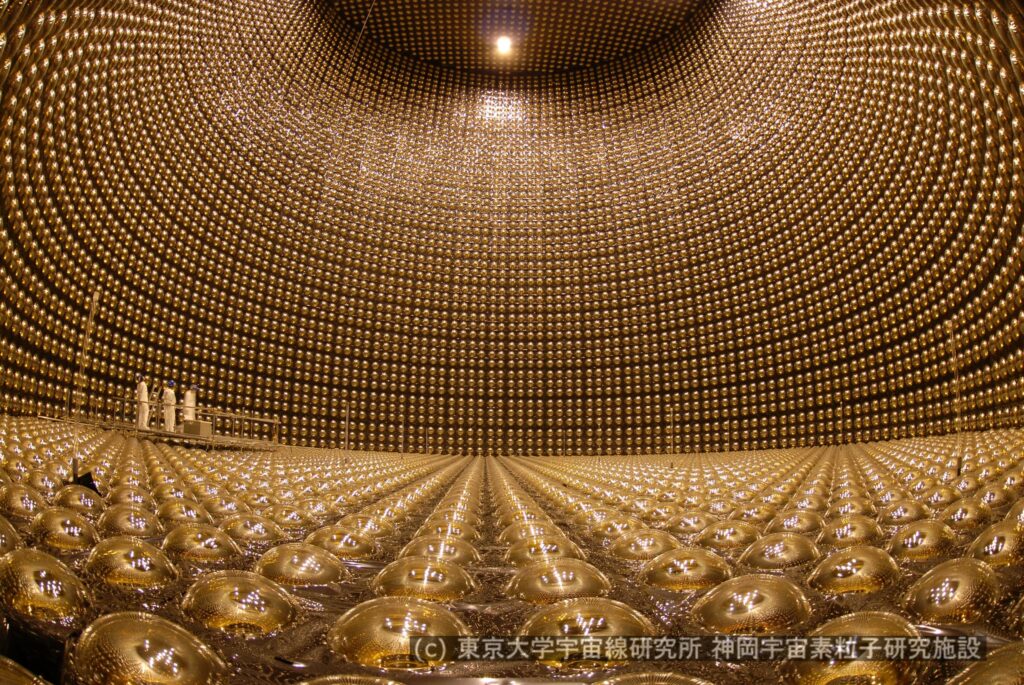

Son discours pourtant mesuré, mais étayé et critique sur l’expérience neutrino phare en France, les dessous qu’il me conte, et puis la foi et la joie qu’il a à travailler sur le projet G. ; il me dit : « Attends, vous vous débrouillez super bien avec O. , et il y a plein de choses qui se passent et qui convergent en ce moment, c’est top ! » S’il savait, lui dis-je, ce qu’on essuie et qu’on éponge, et les hauts, les bas, et le nombre de personnes, y compris internes à la collaboration, qui pensent qu’on est des guignols…

De longues heures, nous parlons simulations neutrinos, nous parlons de ces curieux effets vus par M. dans les simulations de gerbes inclinées, les anneaux Cherenkov qui ne tombent pas aux bons endroits, les dépendances en fréquences… nous regardons les équations et échangeons nos interprétations.

Depuis toujours, alors que O. est dans le pragmatisme et la nécessité de trouver des méthodes pour faire fonctionner l’expérience – et il a bien raison –, V. et moi nous sommes retrouvés dans ce titillement de comprendre les effets physiques avec des équations. Je lui ressors des vieilles notes, des facteurs de boost avec des gradients de densité, et j’adore notre émerveillement partagé à sentir les bouts de physique se matérialiser entre nos doigts.

Quand il était venu dans mes bois en janvier, il s’était enthousiasmé sur les destins d’étoiles massives sur lesquels il préparait un cours. Je sortais de mon énième ré-écriture de mon chapitre Chandra, et quand j’avais évoqué mon émotion sur la masse de Chandrasekhar, son enthousiasme, la joie résonnante et presque romantique que j’avais trouvée chez lui m’avaient scotchée.

J’avais repéré chez V. le sens de la fabulation. Son manuscrit et sa soutenance de thèse contaient déjà une histoire, je savais déjà qu’il y avait chez lui, malgré et avec toute sa réserve, sa tendance à rougir, sa modestie absolue, et son sens de la collaboration et du service, sa gentillesse, son ouverture au monde et sa maturité extraordinaire, je savais qu’il avait la fibre du story-telling vis-à-vis de la science.

J’ai toujours eu la chance de tomber sur des doctorantes et doctorants passionnés, capables de rester des heures suspendus à leurs codes et calculs, à m’écouter parler science et stratégie, à déjeuner, prendre des cafés en causant physique sans jamais se lasser. Ils avaient chacun cet amour taré de la résolution du puzzle et une vision transportée de notre rôle dans l’Univers, une envie de comprendre et de faire briller la physique. Et la preuve que finalement le système n’est pas trop mal fait, c’est qu’ils ont tous trouvé une place dans la recherche.

À la fin de notre conversation, nos arguments taris, le plan de bataille décidé, je le retiens encore cinq minutes… et j’ai tant de mal… tant de mal à lui demander ce que je souhaite lui demander. Mon émotion et le fil quasi brisé de ma voix augure mal de ce que je vais devoir affronter lorsque mon livre sera sur la place publique. Je finis par lui dire après mille détours que j’écris un livre de science – ce sur quoi il s’enthousiasme – et si je peux le citer comme protagoniste. Car c’est une évidence finalement, comment parler de ce domaine et y esquisser quelques lignes de ma propre navigation sans parler de V., de C. ? (et en filigrane de K., de F., de S., M. … c’est grâce à eux que je me suis construite, je leur dois tant.)

C’est bien dommage que je n’aie pas le talent et la place pour rendre, dans ce livre du moins, la sensation de maille infinie qu’est ce domaine et ce métier. La façon dont les idées se construisent et mûrissent, entre rebonds, confiance et appréciation. Je déblatérais les propos que je tenais ici tout à l’heure à V., mais je n’avais même pas besoin de terminer mes phrases qu’il les menait au bout. C’est lui-même qui me dit, posé mais avec verve : « On n’a jamais fait des grandes découvertes en ayant peur de s’engager pleinement dans des choses nouvelles, en étant négatif sur les projets qui émergent, en ne faisant que des choses jalonnées et itératives. C’est pour ça que sur ** je n’y trouve pas mon compte, et que c’est beaucoup plus cool de travailler sur G. avec vous ! » Lorsque les jeunes que vous avez formés y croient encore plus fort que vous, c’est probablement que vous ne vous êtes pas trop trompé.