Blanche lumière

des dentelles tendres

des cerisiers

Verte lumière

des dentelles tendres

des érables

assise sur une pierre

manger un yuki-ichigo

en lisant Lettrines de Gracq

Argos, neutrinos, lunatisme et autres bêtises

Blanche lumière

des dentelles tendres

des cerisiers

Verte lumière

des dentelles tendres

des érables

assise sur une pierre

manger un yuki-ichigo

en lisant Lettrines de Gracq

En ce lundi de Pâques où la moitié de la planète compte ses lapins et digère ses agneaux, je dépose mes enfants à l’école sous le déluge, puis retrouve les plus vaillants et les sympathiques pour une réunion G. très douce. Sous le conseil de K., j’avais contacté H. pour lui demander de me décrypter la façon chinoise, ce qu’elle fait avec beaucoup de simplicité ; et ensuite Da. qui m’appelle pour me donner des nouvelles du laboratoire – malgré le jour férié – juste pour nous rappeler nos challenges à venir ; je dis que PH est d’accord pour faire nos réunions de direction en arpentant des musées ou dans des bars d’hôtel de luxe. Encenser Pa. et la façon dont il habite sa fonction, dire du bien des uns et des autres, notre envie de protéger les doctorants, il parle du soleil déclinant et de la branche d’amandier qu’un gamin puis un chien veulent lui prendre des mains, et de quatre tableaux de Shafic Abboud. Dans l’après-midi, je m’écrase dans un sommeil agité : mon éditeur m’accueille dans un centre de conférences inconnu et a imprimé la mauvaise version de mon chapitre, ma collègue H. me montre des artefacts anciens chinois dans des vitrines en verre, mais tout ce que je voudrais, c’est savoir si mon chapitre… la sonnerie violente de mon réveil me somme de m’habiller et d’aller chercher mes enfants.

Son : une recommandation musicale de ma brillante M., dont la lumière, l’inépuisable enthousiasme et la profonde culture (c’est à elle que je dois Beauvoir !) m’accompagnent sur ses trois ans de thèse, comme je tente de l’accompagner. Al Di Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia (le grand amour de Pa., et quand on écoute, on comprend pourquoi), Mediterranean Sundance/Rio Ancho, 1980.

Ai terminé au petit matin, à 4h30, cet étrange chapitre. Maintenant l’attente – de celui aux yeux bleus (mon éditeur) qui dira si oui ou non ce délire a sa place dans le livre. Je ne suis pas douée en attente, le manque de sommeil et l’anxiété m’alanguit, hérisse mon humeur.

Faire de la physique. Voilà ce qu’il faudrait. Devant la triste image qu’ont les gens de leadeuse organisée, inspirante et énergique, la seule réponse, finalement, plutôt que de m’en plaindre serait d’agir. Je n’ai pas envie d’être Jésus – mais respectée comme physicienne. Au demeurant, ils ont raison : il n’y a rien à respecter, puisque je ne calcule plus, ne code plus, et que, paraît-il, je ne comprends rien aux détails techniques de mon expérience.

Journée lente de Pâques toute consacrée aux garçons et à moi-même. Mes enfants sont formidables – je remarque qu’ils prennent soin de moi, de ma fatigue, de mon humeur changeante, ils boivent ce que je leur partage, et me fichent la paix. Ils ont tant de créativité en eux, à composer leur musique, écrire leur roman, à me dire : « Si je ne l’avais pas composé, mon morceau n’existerait pas, et je ne pourrais pas ressentir son émotion. C’est pour ça que je compose. » Je leur fais découvrir les dédales infinis de la bibliothèque universitaire, les rangées de livres à la Escher qui recèlent de trésors de la littérature française. Nous repartons avec Eluard, Verlaine, Duras et les essais de Gracq recommandés par J., dans un sac Monoprix qui me scie l’épaule.

Sur un banc, pendant que les garçons font des voltiges en trottinette, d’une traite je lis Le Vice-consul de Duras. Aspirée naturellement dans une continuité de langueur, oh le rythme chanté des phrases, chaque page comme un poème dur, et la triple couche d’ellipses sous la chaleur humide de Calcutta.

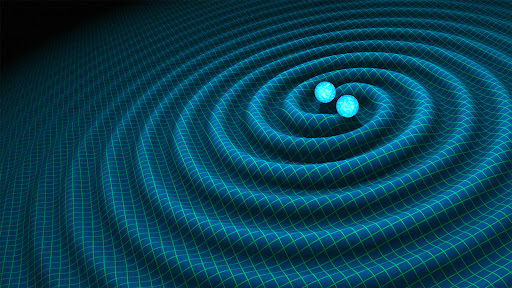

Hier soir, la dame kazakhe qui fait le ménage chez nous, nous avait invités à la pièce de Pâques de son église. Reconstitution de la Cène, trahison de Judas, crucifixion. C’est assez bien fait et j’écoute d’une oreille chaque apôtre conter son personnage, pendant que l’autre partie de mon cerveau songe à Feynman et aux ondes gravitationnelles. Le sermon final du prêtre, qui joue Judas, est hérissant (« Si vous sortez d’ici sans croire en Dieu, vous irez en enfer comme moi, Judas, et c’est horrible. »). Dans la voiture au retour, je fais mon propre sermon dégoulinant aux enfants, au son de Chopin par Martha Argerich.

« C’est vous qui décidez de ce que vous êtes, ce que vous faites, dans le flot des circonstances extérieures, malgré et grâce à la sérendipité de la vie, c’est à vous de construire ce qui vous semble juste. Vous déciderez si vous voulez croire en un dieu, si vous voulez être heureux, malheureux, de votre cheminement. Mais rien ne vous l’impose, c’est votre liberté. » Je doute qu’ils en comprennent grand chose, mais je leur dis tout de même, puisque je les ai bassinés avec Sartre et Beauvoir toute la semaine : « Je crois que ça ressemble à ça, l’existentialisme. »

À la fin de ce long week-end de quatre jours, douchés, nourris, chocolatés, nous sommes tous les trois très fatigués. Mais je crois très heureux.

Son : Frédéric Chopin, Prélude No. 6 in B Minor, in 24 Préludes, Op. 28, par Martha Argerich, 1986.

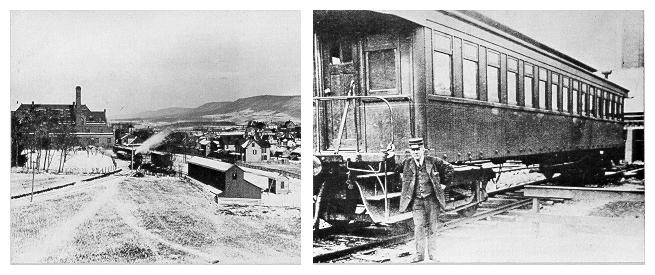

J’aime beaucoup Bellefonte, ce coup de cœur de Talleyrand, coquet vestige industrieux tout en briques, aux anciennes cheminées d’usine et aux moulins suspendus sur une rivière gonflée de printemps. L’eau et les rails se faufilent entre les collines appalachiennes, dans des bois aux consonances amérindiennes. Chasse aux œufs pailletés sous le déluge (disons plutôt une session de football américain dans un champ de boue parsemé de boules en plastique, à saisir dans la bousculade et les larmes – mais quel carnage et quelle étrange notion de Pâques), un aller-retour dans une vieille locomotive restaurée par la société des chemins de fer historiques, et pour finir, latte et chocolats chauds dans un café bobo, à lire Feynman, pendant que les garçons travaillent leurs manuels de français. La paix et la merveilleuse compagnie.

« En somme, tu te fais chier, » conclut ma sœur, que j’appelle au milieu de sa nuit, les mains dans la vaisselle. Elle n’a probablement pas tort, ces derniers temps, à part ce chapitre qui luit comme une galaxie naine dans un vide cosmique, je n’ai rien à me mettre sous la dent, c’est la grande disette vibratoire. Pire : toutes mes interactions professionnelles sont de l’ordre de la crispation ou du naufrage, les problèmes pleuvent les uns après les autres, et j’ai absolument zéro aura, rien ne fonctionne, au mieux je ne sers à rien, au pire je rajoute de la friction.

P. est parti se requinquer à Paris, manger du saucisson et du fromage, installer l’arrosage automatique dans notre jardin – et travailler avec son doctorant.

C’est heureux : je peux pleinement utiliser mes garçons pour faire semblant de vivre un roman. Dans la journée, ils sont pleins de bonne volonté, et suivent les trames du quotidien que je leur ai tracés, pour ne pas me laisser déborder. Le soir, nous nous installons sur le lit de A. et c’est l’heure des partages.

Hier, c’était un chapitre de Surely You’re Joking Mr Feynman! en anglais dans le texte. Aujourd’hui, c’était des bouts du Rivage des Syrtes, des paragraphes à la volée pour camper le paysage, les lagunes, la froide amirauté de pierres dans la brume, la guerre figée avec le Farghestan, la rencontre avec Vanessa. Demain, ce sera Kean. Leur curiosité est piquée, ils ne veulent pas que je m’arrête. K. (six ans) affirme qu’il va lire tout seul la suite des mémoires de Feynman. A. veut savoir si la guerre va se remettre en branle dans la mer des Syrtes, et je me dis que s’il était meilleur lecteur (dans deux-trois ans ?), je lui fourrais Gracq entre les mains, et lui conseillerais de sauter toutes les descriptions pour aller se rendre compte lui-même*.

[C’est donc pour ça que j’ai fait des enfants – pour résonner ensemble la première fois que je pleure en lisant Electre, la première fois que j’écoute Sibelius dans la forêt enneigée, et pour cheminer avec eux à travers tous ces mondes, et retrouver de quoi m’abreuver, me nourrir.]

*J’ai bien conscience du sacrilège. Les descriptions dans le Rivage : évidemment l’essence onirique de ce texte, sans lesquelles il serait littérairement plat comme un pavé de Tolkien. Mais si mon fils s’intéresse à Gracq, je suis prête à accepter qu’il n’en lise qu’une page sur cinquante.

Ka. m’écrit : « Cet univers qui te hante, il existe. C’est toi seule qui le crée. Il ne dépend de personne d’autre. »

Au moment où je prends la plume et que je m’engouffre dans les ruines de Sagra, les lagunes de Maremma, que je m’emmène chez Gracq, hors du temps et de l’espace, dans le vide intersidéral de cavités Fabry-Pérot, je sais que oui, cet univers existe et qu’en cet instant, il ne dépend que de moi.

L’émergence était belle. Les petites perturbations initiales qui se muent en de véritables créations parallèles, puis entrent en résonance les unes avec les autres, cette façon dont la musique et les mots se sont répondus. Chacun a pris un bout de craie et a tracé ses songes dans un décor, sans aucun support matériel, et sans possibilité d’interaction dans une quelconque réalité. Comme si nous nous étions rejoints dans une théorie mathématique.

Si les théories mathématiques sont immuables, si la suspension s’étire, merveilleuse et angoissante dans le Rivage des Syrtes sans jamais se rompre, je n’oublie pas que cette fabulation est mienne, profondément unilatérale et solitaire.

Son : Steven Gutheinz, Atlas, in Atlas, 2018

J’ai bouffé des polys d’interférométrie, de nombreuses planches d’instrumentation, retracé les calculs de h, le terme de perturbation de la métrique de Minkowski. Les dernières semaines, Princeton, l’IAS, Chapel Hill, des univers sans mots, et un re-plongeon si perturbant, merveilleux et éthéré dans le Rivage des Syrtes, une bande son soigneusement sélectionnée. Je me suis dit : « Tout est prêt, maintenant il faut écrire. »

Ce vertige.

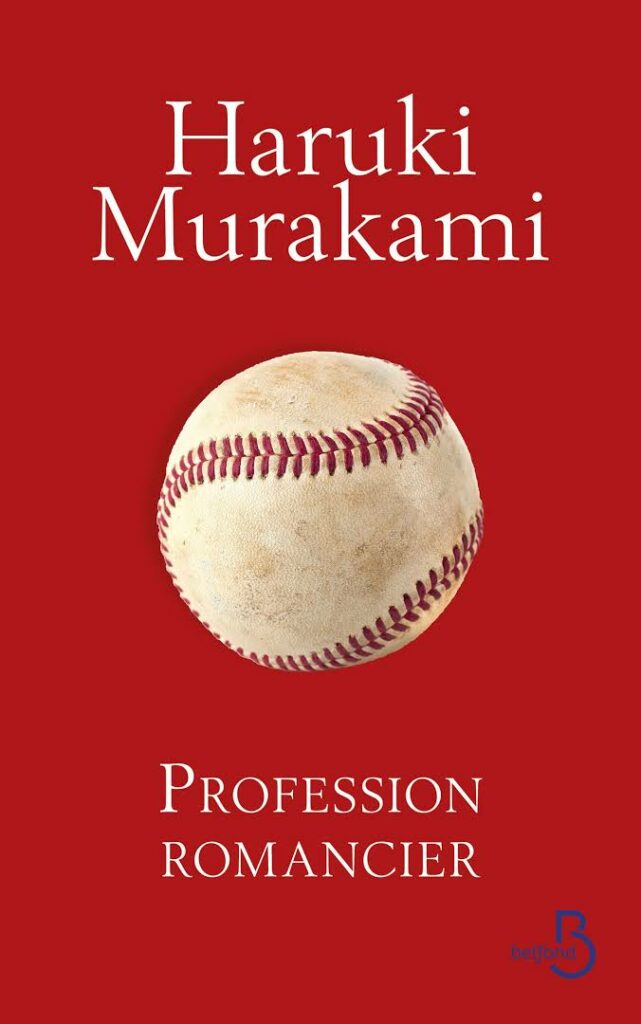

Au début de cette lecture, je trouvais Murakami faussement humble, trop japonais de sa génération, et je me disais que rien dans son processus d’écriture ne me parlait vraiment. Il le décrit comme un hasard, dit ne pas en souffrir, j’entends dans sa vision de l’écriture et de la vie cette façon si japonaise de ne pas s’appesantir sur le courant des choses, de laisser filer et de prendre sans trop questionner, et ne pas expliquer (悪いけど、しょうがない、頑張ろう). Et si j’apprécie cela dans une certaine mesure, je me dis que dans l’écriture, cela ne me suffit pas. Je ne sais pas si c’est une question de genre (h/f), mais dans mes oscillations hormonales et bipolaires, je me sens évidemment plus proche de Sylvia Plath, Nancy Huston, Marguerite Duras, qui écrivent comme si elles allaient en vivre ou en mourir…

Il y a tout de même ce chapitre sur la nourriture nécessaire pour écrire. Amusant : il y parle de Hemingway. Il y parle d’innombrables tiroirs où il stocke son matériel, au fil des journées et des contemplations. Et à la lecture de ces pages-là, je me dis : oui.

Alors, si vous aspirez à écrire un roman, regardez autour de vous avec le plus d’attention possible. Telle est ma conclusion aujourd’hui. Le monde peut paraître ennuyeux mais, en réalité, il est plein de pierres précieuses brutes, fascinantes et énigmatiques. Les écrivains possèdent un œil particulier qui leur permet de découvrir ces merveilles. Et ce qu’il y a de fantastique, c’est qu’elles ne coûtent rien. Si vous avez un regard acéré, ces joyaux, vous pourrez en choisir autant que vous le souhaiterez, en récolter autant que vous le voudrez. Il n’y a pas de plus beau métier, vous ne croyez pas ?

— Haruki Murakami, Profession écrivain, 2015 (traduction Hélène Morita)

« Il n’y a pas de plus beau métier, vous ne croyez pas ? » Je crois qu’il y en a un autre qui arrive au même rang : celui de chercheur. Pareil, il crée une description du monde à partir de l’observation et de la digestion de l’esprit. De façon différente, il permet de tendre collectivement vers la construction de la Science. Ce dont on ne se rend pas toujours compte, c’est que l’un répond intimement à l’autre, à chaque instant. La Science ne servirait à rien si nous ne la fabulions pas, et si elle n’était pas contée dans sa création. L’écriture ne survivrait pas sans l’élan humain sous-jacent qui nous pousse à comprendre le monde par une méthode scientifique.

Note : Depuis tous ces derniers mois où je lis et écris de façon quasi-compulsive, j’ai pris l’habitude de venir énoncer ici des inepties pseudo-philosophiques. Je m’auto-fatigue moi-même. J’imagine qu’il faudrait plutôt adopter l’attitude japonaise et être un peu plus humble dans ma non-compréhension infinie de ce monde. Regarder, contempler au mieux, et poser sur du papier ce qui m’apparaît, sans interprétation ni analyse.

C’est quand même bizarre le pouvoir du lâcher prise. Physiquement, je suis toujours au bord du malaise vagal permanent. Mentalement, je décide enfin de lâcher prise. Le soir venu, je me lave le cerveau : je passe trois heures à scanner des robes sur Vinted, j’en achète six, je regarde Dune, je bois du whisky, je lis Murakami et Beauvoir.

Et le lendemain matin, comme je m’assois au café avec un raspberry scone et que j’expédie tranquillement les taches administratives qui me saoulaient…

J’ai enfin mon chapitre 9.

D’un coup, tout fait sens. Les heures à voir et revoir des scènes de Funny Face [et ne pas être d’accord, malgré Audrey Hepburn], à poursuivre Sartre dans des bars à jazz enfumés de Saint Germain, à ne rien comprendre à l’existentialisme, à errer entre sa préface à un catalogue de mobiles de Calder, à chercher des découpages de Matisse. Je découvre que Simone avait son premier appartement d’émancipée à Paris exactement à cinquante mètres de mon institut, elle parle bien sûr de Sartre – comme d’une sorte de work-spouse [il faudra faire un billet dédié là-dessus] – et desdits cafés/bars enfumés. Éplucher les articles du Monde de 1967, la guerre de six jours, le Vietnam, tomber sur un article sur Le Diable et le Bon Dieu. Entendre Pierre Brasseur jouer Kean sur France Culture. Quand j’ouvre Profession romancier de Murakami, y lire son évocation de la révolte étudiante de 68. Au fil des nuits, doucement, la mise en place de cette convergence. Mais le fil m’échappait encore, je me débattais avec acharnement, il m’échappait parce que je le cherchais.

Alors une fois le cerveau rincé.

C’est arrivé tout naturellement. Et au moment où c’est là, c’est une évidence.

Et une délivrance.

Le soleil de printemps qui chauffe l’air à 22 degrés.

La couleur des crocus et des jonquilles.

Inévitablement, les choses convergent dans la vie – comme c’est rassurant, et comme c’est formidable.

Son : Sufjan Stevens renoue avec la poésie éthérie et ses finales en envolées symphonico-électroniques de ses anciens albums. Même si l’allusion à Jésus ne me parle pas, après tout, on appelle ça comme on veut : Everything That Rises, in Javelin, 2023.

Les univers d’images sans paroles de Aaron Becker.

Les univers effleurés par les rêveries musicales.

Les mots, me dis-je, ce n’est que le dernier artifice, lorsque tout le reste a failli, et qu’il faut verbaliser pour donner à partager.

Écrire dans l’ellipse, c’est alors la seule façon de rester encore un peu digne, dans un monde de créateurs qui savent attraper, rendre, toucher, sans n’avoir prononcé un seul mot.

Illustration animée : Aaron Becker, The Last Zookeeper, 2024, à regarder en plein écran, toujours.