Le brouillard s’est levé momentanément, et les Kent Downs sous ciel gris, bas, me font l’effet que j’espérais. Un temps.

Godmersham Park [chez le frère de Jane], il n’y a que nous, les moutons, la rivière enflée suspendue de saules, et des cottages de brique ceints pour Noël de gouttes de lumière.

Tout est parfait, jusqu’à cette petite rotonde à colonnes en surplomb, puis plus tard Devil’s Kneading Trough dans une purée de pois, le faisan qui surgit, panaché de couleurs.

Mais je profite en intégré une demie heure maximum, de cette anglaiserie bucolique que j’étais pourtant venue chercher. La vérité, c’est que je suis au bord de l’angoisse de ce facteur Γ. Ça signifie que le résultat que j’ai présenté il y a deux semaines à la conférence internationale est faux. J’ai beau me dire : c’est de la phénoménologie, on trouve toujours une recette pour s’en sortir et retomber sur ses pattes. Tu peux toujours invoquer un cas très conservateur, rester sur ton premier pitch et dérouler le Γ3 comme une broderie… Ça me tord le ventre de frustration.

La frustration, surtout, c’est d’être si limitée intellectuellement.

Nous regardons Emma. (la version de 2020). Au moment où commence le film, j’ai un doute – j’inscris une note dans mon téléphone, et il faut tout le jeu piquant de Anya Taylor-Joy et la photographie fleurie pour m’éviter de me jeter sur mon ordinateur.

Ce que je fais, dès le générique, et à une heure du matin, les choses rentrent dans l’ordre. Oui j’avais oublié un facteur Γ, mais comme je l’avais oublié à deux endroits, ça se compense plus ou moins [palmface], et le résultat est encore plus clair [feux d’artifices en mode pétards mouillés parce que pas à l’abri d’une troisième erreur…]. Approximative dans tout ce que je fais, secourue par la bouée de l’intuition physique, scientifique in extremis, écriveuse aux mots mous…

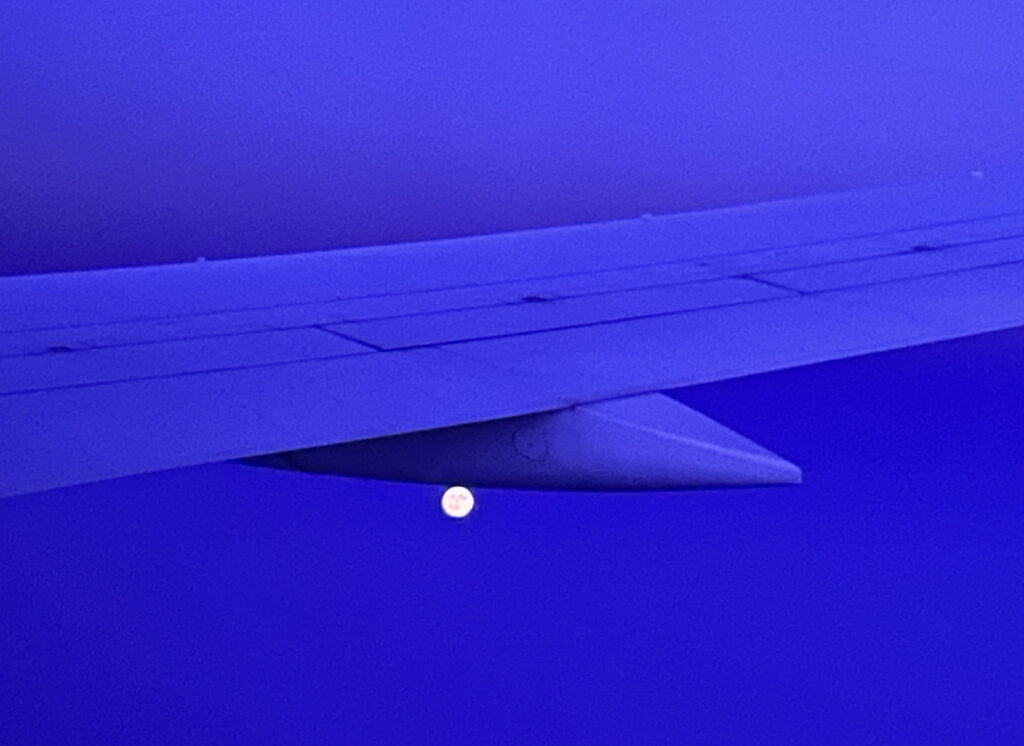

Heureusement, les fils de messages de gens qui semblent me croire encore digne d’interaction : des vœux et nouvelles annuelles, l’un qui me parle d’opiacées, Pa. qui me souhaite bonne chance en me passant le relai, et la photo d’un neutrino-mouette dans le couchant.

Son : Dorothee Mields, Stephan Temmingh, Greensleeves, 2014