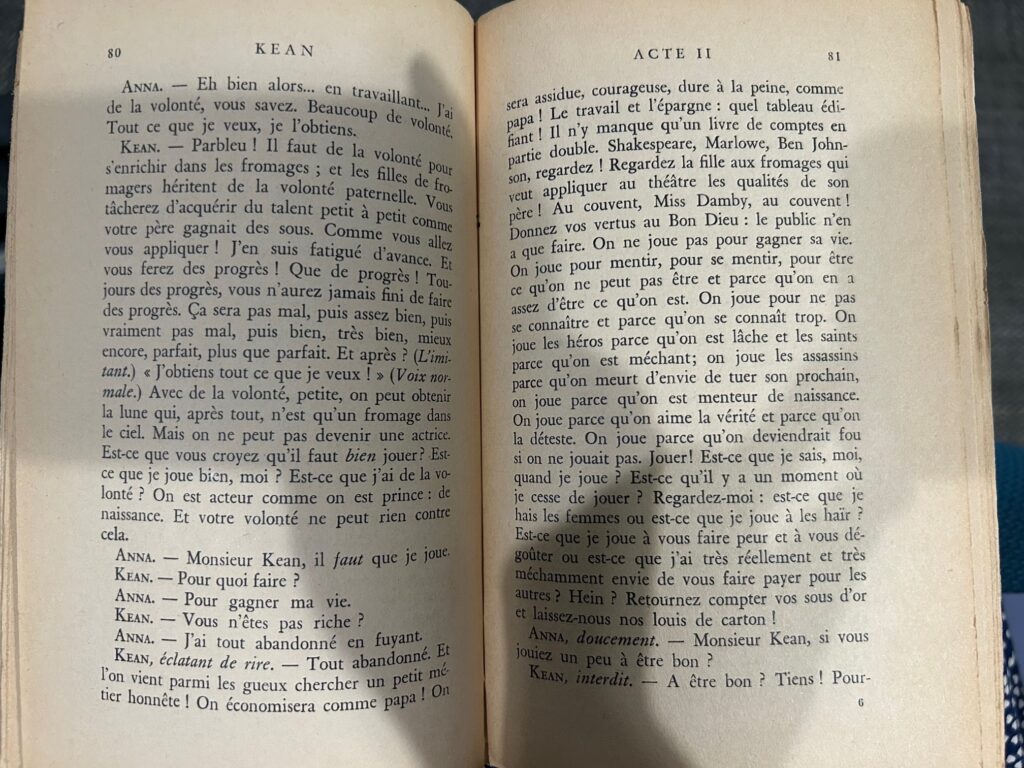

En vrac : la lecture des Writer’s life de Jérôme Attal qui m’ébouriffent de justesse, de mélancolie et de poésie. J’écoute en boucle ses derniers singles et je me demande ce que ça peut faire de vivre dans ce milieu de l’écriture, et de musique, précaire et dur, mais avec cette certitude que l’on touche vraiment des gens avec ses mots. To make a difference. À la lecture de ses carnets, ça a l’air assez torturé là comme ailleurs. Mais comme j’aimerais tester un peu de cette vie-là… [Au couvent ! me dirait mon éditeur.]

Au réveil, je trouve un mail dudit éditeur – ça me fait palpiter encore comme une lettre d’amour, quelle idiote… – qui me dit que la reprise de mon chapitre tient la route, que j’ai corrigé les défauts de ma précédente version, bravo ! C’est terrible ce besoin qu’on a encore, à quarante ans, d’être encouragée, d’entendre dire que c’est bien ce qu’on fait, de ne vivre que de miroirs et de rétro-actions. Mais je mesure ma chance d’avoir un coach personnel et professionnel qui m’apprend à éviter la dégoulinade, à faire le deuil de ce que je ne dirai pas – et qui arrive à me signifier que j’écris de la merde avec un tel doigté, une telle douceur, que je ne me vexe jamais.

Ma sœur conclut : « Quand même, tu vas publier un truc ! » et je lui réponds que le truc en question ne m’exalte pas, ce ne sera qu’un livre de science… Je n’ai apparemment pas le talent pour en faire autre chose, et surtout, il paraît que je n’ai pas signé pour autre chose.

Je passe l’après-midi à lire un dossier de promotion Tenure d’une collègue et à rédiger une évaluation de plusieurs pages sur son travail et sa carrière. Pour la peine je m’accorde un matcha latte dans mon café vintage. Et je termine la rédaction dans le Bio-Behavioral Building dont l’architecture qui mêle briques centenaires à vitres modernes me rappelle Londres. Au moins, en faisant cet effort-là, je me sens utile et à ma place. C’est mon métier après-tout (??), d’écrire des évaluations stupides et passer mon temps à faire de la bureaucratie à défaut de Science – et encore moins de Lettres.

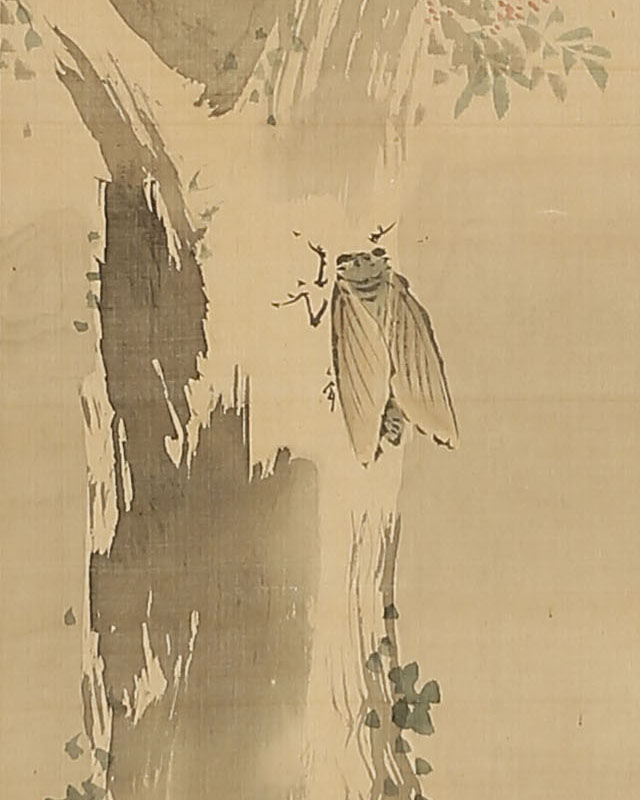

Ah oui, et les cigales : depuis deux jours, quand je rentre dans la nuit dans les allées vertes du campus, tant de cigales agonisantes au sol sous le jaune des lampadaires. Leurs grandes ailes transparentes, leur tête vert sombre, j’ai évité jusqu’à présent de les écraser.