La grande Madame C. a tout fait, construit, dirigé dans notre domaine, depuis le CEA au Ministère, en passant par l’ESO. À la fin de notre déjeuner, elle me propose d’aller voir la flèche de Notre-Dame dénudée depuis la veille de ses échafaudages. Nous faisons un crochet Place Dauphine, dans son nid qui donne sur la Seine. Nous sommes mardi après-midi, et nous déambulons tout autour de la cathédrale, puis dans la crypte qui expose les artefacts découverts dans le fleuve, depuis l’Homme de Néandertal.

Je l’écoute, fascinée, me raconter sa jeunesse argentine, les années Caltech où l’on attrapait les rares chercheuses dans un coin de la pièce pour les embrasser à pleine bouche, ses problèmes à deux corps toujours résolus, ses expériences de direction… Si elle s’offusque quand je lui raconte mes propres déboires sexistes dans la recherche, elle m’affirme n’en avoir jamais vraiment souffert elle-même. Elle est force tranquille, je la sens sans torture, très droite dans son esprit.

Quand elle me demande ce que P. pense de mes projets de carrière, je lui réponds : « Il me soutient dans tout ce que je fais, comme toujours. » Ses yeux brillent : « Comme D., alors. Il faudrait ne jamais se marier qu’avec ces hommes-là. »

Il m’est apparu assez tôt dans notre promenade que nous n’étions pas que toutes les deux, mais bel et bien trois. « Nous avions cinquante-neuf ans de mariage, tu te rends compte ? » Lorsque nous visitons le centre de reconstitution de Notre-Dame, elle m’explique ce jour où la cathédrale a brûlé, où D. a eu une première attaque. Depuis l’Argentine, ils étaient ensemble, leur PhD à Harvard, leur postdoc à Caltech, leurs postes au CEA, elle me parle de ses fils et de leur musique, et lorsque nous regardons ensemble, tout en haut des gradins de bois, la flèche que l’on déshabille, elle me dit que D. est mort sans prévenir, deux ans jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame. Qu’il avait suivi sa reconstruction pendant ces années. « Il ne l’aura pas vue achevée. »

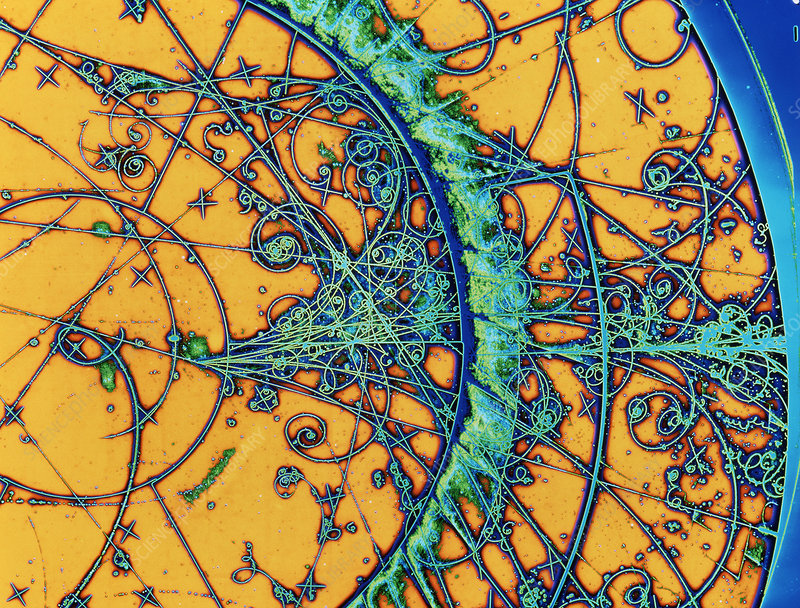

Je pense à beaucoup de choses. À la tristesse et la solitude si intenses et si dignes de cette grande dame – qu’elle ne prononce pas. À mon chapitre sur Jim Cronin, lui aussi décédé, où je parle des bâtisseurs de la cathédrale de la science et qui ne la voient pas achevée. À L., très grand ami de Mme C., car cette promenade parisienne impromptue n’est pas sans me rappeler toutes celles que j’ai faites avec lui.