Vers six heures

perchée en haut du Chancellor Hotel

sortant d’une première visio

m’apprêtant pour une seconde

dans le bruissement de la nuit qui s’efface

et des premiers tramways qui passent

la complainte lente, tendre d’un sax,

qui s’élève

sur Union Square.

Étiquette : suspension

Ascenseur vers les rêves

San Francisco : les rues, les ponts et même les échelles de secours grimpent vers le ciel.

Pennsylvanian fall

Là où j’atterris, c’est plein de petits bras chauds qui m’attrapent et m’enserrent, qui sentent l’enfance et l’appartenance. Le campus est embrumé, de cette brume froide due à la respiration des arbres quand le jour se lève. Je fais des tartes tatin avec beaucoup de beurre et je regarde un moment une virevolte de feuilles jaunes qui montent dans le soleil. Samedi, je conduis les enfants à leur cours de japonais dans la voiture automatique, il pleut doucement, je me réfugie dans un café avec mon trench, mon pull à mailles et mon chemisier fleuri qui me donne un air on ne peut plus française, parmi tous ces gens en jogging à l’effigie de l’université. Je suis suspendue, comme entre deux saisons, entre deux continents, dans l’attente de quelque chose qui n’arrive pas et que je n’identifie pas.

Choses vibrantes (Whisky Friday)

Bougies, whisky,

Feynman et ventoline

à mon chevet.

Front-end electronics,

formats de données,

voltage et traces

dans mon écran.

Des billets pour Broadway

dans mon portefeuille.

Des vibrations et des demains

dans la tête.

C’est merveilleux

Je m’endors dans le canapé, au milieu de dizaines de bougies qui oscillent dans leurs bocaux en verre, Richard délire dans la neige du Vermont dans The Secret History, et je tourne la page de mon année 40. La poussière noire de la climatisation du bâtiment de physique a eu raison de mes poumons : je tousse, je respire mal – et dans le manque d’air, le sommeil, la fièvre et les chatoiements lumineux, je me demande si je vais mourir cette nuit ou si je suis peut-être même déjà morte. Je me dis : ça ne serait pas étonnant, c’est comme si tout avait été vécu cette année-là. Les suivantes ne seront que le développement de celle-ci, beaucoup moins nécessaires. J’aurai eu cette vie très pleine, que ce jour-là résumait dans une succession de messages de part et d’autre de l’Atlantique. Je pourrais m’éteindre tranquille : A. m’a composé America au piano et cet auteur si élégant, qui avait curieusement pris la peine de m’écrire « C’est merveilleux », sans me connaître, m’a souhaité mon anniversaire.

La magie de Jim

J’ai passé mes trois dernières nuits en compagnie de Jim Cronin. C’était doux de butiner de témoignage en article, et retrouver au fil des pages, en noir et blanc ou en couleurs passées son regard doux, un peu surpris, sa bouille de joli garçon chicagoan.

Jim de son vivant me grandissait et m’apaisait par sa simple présence, avec son écoute généreuse et ses paroles modestes, toujours ponctuées de ses doigts joints. Jim n’est plus, mais dans ces heures silencieuses de la nuit, je relisais ses histoires sur Bagnères de Bigorre et j’avais le sentiment de l’entendre, je le déposais dans mes pages à moi, avec ses longues jambes et son amour pour la France, et il donnait tout son sens à mon chapitre ; il le grandissait et l’apaisait.

Je disais à P. que c’était probablement présomptueux de ma part de faire son portrait dans mon livre, alors que je le connaissais si peu. Mais peut-être que c’est ça aussi, le miracle de l’écriture : d’avoir le droit, à partir d’une esquisse, de développer un personnage, de le laisser deviner, d’offrir en partage mon vécu de Jim.

C’était le chapitre le plus facile que j’aie écrit jusqu’à présent. Le plus apaisé. Je parlais de rayons cosmiques, et le fait d’avoir tout le bagage scientifique facilitait grandement l’ensemble. Mais je pense que c’était surtout la magie de Jim. C’est beau, ce domaine, ce métier, où l’on rencontre de belles âmes qui nous construisent par effleurement, qui nous habitent pour des années, même lorsqu’elles se sont envolées.

Être neutrino

Les neutrinos sont des particules subatomiques neutres comme leur nom l’indique, avec une masse près de 10 milliards de fois moindre que celle des protons. Ils interagissent très peu, donc traversent quasiment tout. À chaque seconde de votre vie sur Terre, 50 à 100 mille milliards de neutrinos produits par le soleil passent dans votre corps. Il faudrait cependant que vous viviez cent ans pour qu’un neutrino interagisse avec vous.

Au moment où je me rassemble et reprends un regard semi-lucide sur la réalité, je me rappelle que je suis exactement cette particule que je cherche à détecter avec mes 200 mille antennes dans les déserts – de Gobi, d’Argentine et d’ailleurs.

Je passe, entre les gens, les vies, les géographies, j’oscille parfois et change de saveur, mais au final : je n’interagis avec rien, je ne suis jamais que de passage.

Rassemblement

Mon crumble cuit dans le four. Enveloppée de ce parfum rassurant de beurre, de farine et de sucre qui se solidifient, il y a quelque chose qui se des-émiette en moi, i.e., ça se rassemble.

Parmi une liste de lectures recommandées par Jérôme Attal, je trouve – Brautigan évidemment ! – et The Secret History de Donna Tartt, que je m’empresse d’aller emprunter à la bibliothèque. Il faut croire que je suis toujours dans ce puits de potentiel où tout conspire à résonner avec moi. Les premières pages me transportent dans un College Town centenaire du Vermont (État quasi-voisin de la Pennsylvanie), et le sombre héros suit des cours de Grec ancien, si bien que je me retrouve à lire Clytemnestre tuant Agamemnon, Oreste, les Érinyes qui rendent fou, et des pages entières sur la recherche du sublime par les Grecs…

And how did they drive people mad? They turned up the volume of the inner monologue, magnified qualities already present to great excess, made people so much themselves that they couldn’t stand it.

— Donna Tartt, The Secret History, 1992 (à propos des Érinyes).

Hier soir, en cherchant une citation de Sei Shônagon, je tombe avec stupéfaction sur des poèmes publiés de R., mon premier mentor d’écriture, celui qui, dès le collège, a été le premier à me dire de cesser de dégouliner. Il m’a lue avec tant de patience, m’a encouragée à écrire, a cherché à m’emmener vers la modernité et l’épurement, alors que tout dans l’enseignement du Français à l’époque était classique, académique et réglementé. J’étais obtuse, romantique, empêtrée dans ce classicisme et le besoin de baver sans retenue. Je ne l’ai jamais assez écouté, et voilà où j’en suis maintenant, à baver encore sur ces pages…

Mais quand je le contacte – parce que, trip down Memory Lane, quarante ans, personnes qui ont changé ma vie, besoin de dégouliner ma reconnaissance toujours etc. etc. – il m’écrit : « Electre, tu es presque inchangée, tu détiens les secrets des étoiles permanentes. » De quoi rentrer ma tête dans le sable… et aussi me nourrir pendant les dix prochaines semaines.

Et puis il y a S., qui m’offre le partage des sons et des lumières de ses journées dans une simplicité et élégance touchantes. Quand je lui révèle que j’ai un peu de mal à comprendre ce que c’est que « moi-même » en ce moment, il rétorque tranquillement : « Ce n’est pas grave, les autres sont là pour te comprendre. »

Enfin, en direct de Malargüe, Argentine, C., le prof néerlandais-expérimentateur-pilier-de-G., qui m’envoie les photos de ses steaks argentins et autres parillas. Je lui réponds invariablement : « IHYC » (I Hate You C.) et il me répond avec amour : « ILYE ». Ils ont réussi à installer les dix antennes du prototype, huit sont en fonctionnement et prennent des données.

Avec tout ça, il serait grand temps de me rassembler et de continuer à construire.

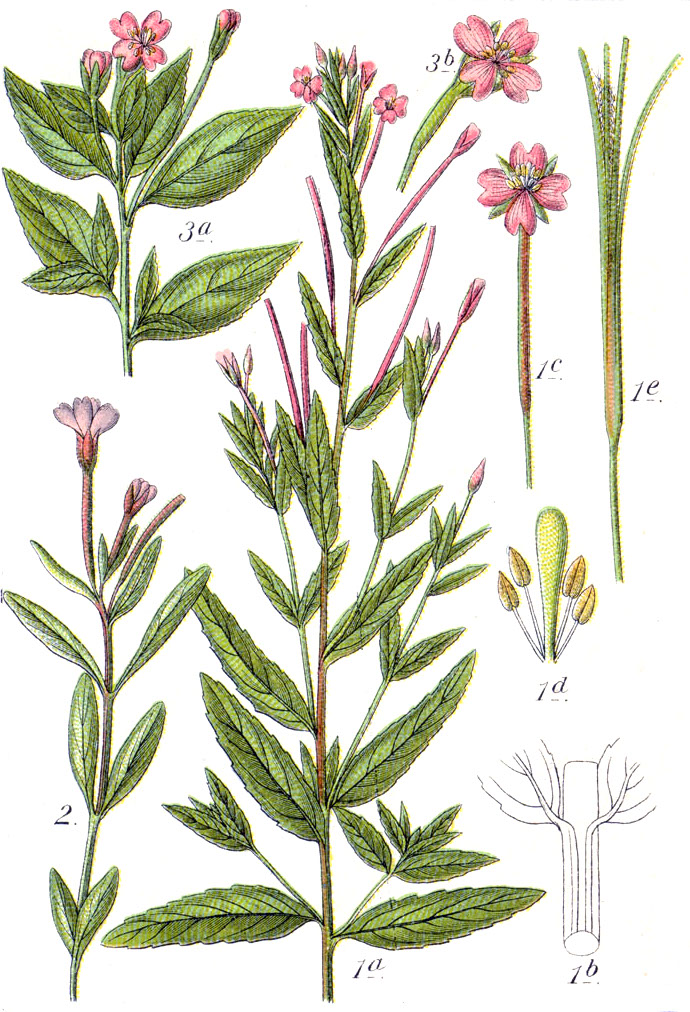

Épilobes cérébraux

Sous le grand soleil – précaire –, il était clair que le Maine est une sorte de Suède à grande échelle. Alpin, mais plat : les plumeaux roses des épilobes, les bouleaux qui se défroquent de leur écorce et les aiguilles de pins entre lesquels poussent les cèpes ; les étendues de myrtilles à perte de vue, avec des barquettes vendues à $5 la pound dans des cahutes au bord des routes, en même temps que des fioles de maple sirup, du jerky et des fudges au peanut butter.

Notre tente étant trop légère pour supporter la tornade qui allait s’abattre sur la côte Est, P. a roulé quatorze heures quasiment d’une traite pour revenir dans nos forêts. (Je dis « nos » comme si en deux semaines, nous nous étions approprié la Pennsylvanie.)

Aux petites heures de la nuit, j’émerge de mon sommeil dans le bourdonnement de l’autoroute, les phares dans le noir et la vitesse, au son de Dave Brubeck qui l’accompagne souvent. J’interroge :

« Tu penses à quoi quand tu conduis comme ça dans la nuit ?

– Que j’aimerais bien arriver bientôt.

– Nan mais tu penses à quoi ?

– Bah je sais pas, je pense pas trop. Enfin, j’imagine que je pense. J’écoute la musique.

– Ça doit être reposant d’être dans un cerveau comme le tien. Je pense tout le temps. Dès que je suis toute seule avec moi-même, je pense. À des milliards de choses à la fois. Ça ne s’arrête jamais. »

The best is yet to come (?)

Peut-être de ceci : de ce moment où je tiens la petite main de K. au couchant, que nous parcourons les coussins de pins et de mousses dans la zébrure encore chaude du jour, quand nous débouchons sur un rocher d’entre les arbres, écrasant quelques myrtilles au passage et des moustiques aussi contre nos bras, ce moment de surplomb et de lumière dans les yeux, les couleurs primaires, le pas enfantin de K., et son sourire à pleines joues, dans le partage et dans la caméra, quand je lui dis : viens, on va faire un selfie.

Bande originale : Stacey Kent, The best is yet to come, 2003.