À l’aube, mon téléphone est plein d’alertes météo. L’école est fermée.

« C’est tout blanc tout joli par la fenêtre, » m’écrit O. depuis son hôtel.

Comment faire lorsque tous vos proches collaborateurs ont débarqué d’Europe, qu’il faut préparer d’urgence votre workshop international démarrant le lendemain, que les routes sont enneigées, les écoles fermées, votre mari dans les airs transatlantiques et peut-être bloqué, qu’il n’y a personne dans ces forêts pour vous suppléer ?

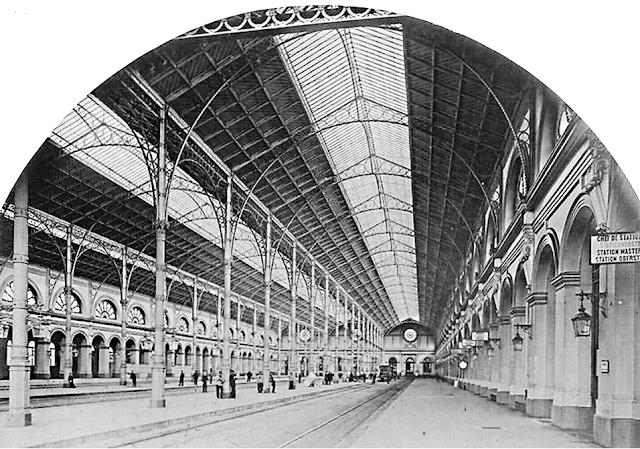

Il n’y a pas le choix : je dis aux enfants de s’habiller pour la neige et je les (en)traîne. Au café, pour eux chocolats chauds, pour les grands discussion et espressos. La traversée des grandes pelouses devant le Old Main et une bataille de boules de neige initiée par O. ; à l’université, tester la salle, les derniers détails, visiter des laboratoires de construction d’antennes puis emmener tout le monde déjeuner d’un ramen.

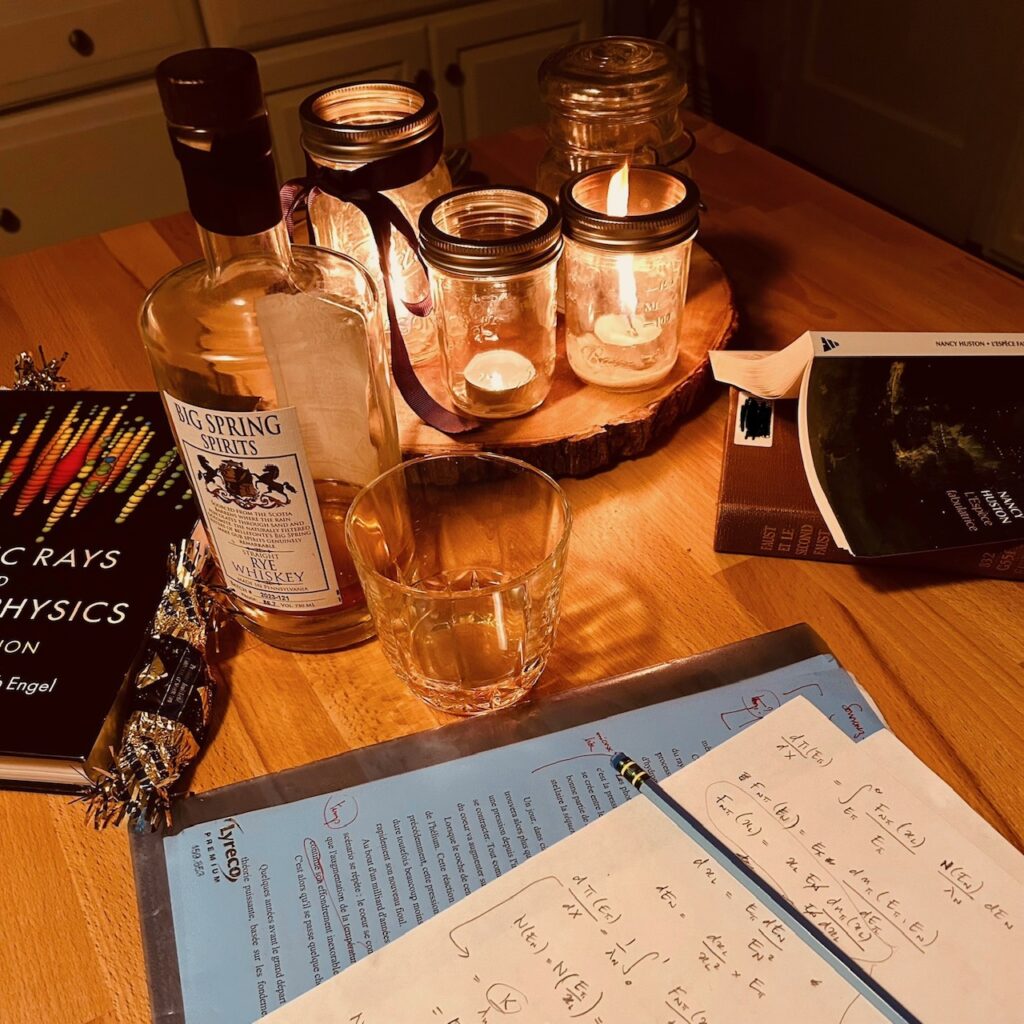

L’après-midi, il n’y a toujours pas le choix : j’accueille cette foule joviale dans ma salle à manger. V. commente que la maison est joliment décorée. O. écoute les noms des cinquante pierres précieuses de A., des trente peluches de K. Physiciens comme enfants sont d’un naturel et d’une délicatesse parfaits.

Toute la journée, il n’y a pas le choix, mais il y a mieux. Cette miraculeuse opportunité, dans la bienveillance des uns et les efforts des autres, d’être ce qui me paraît si juste : mère-physicienne dans son entièreté.

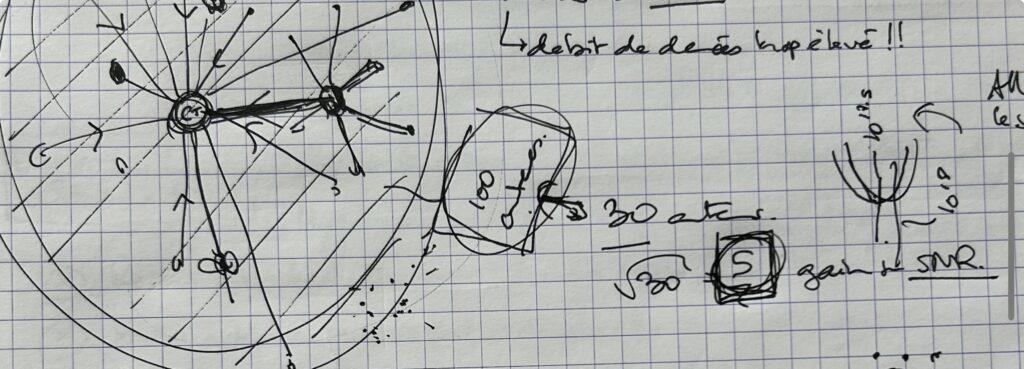

Et ce que mes garçons ne savent pas, c’est que pendant les cinq heures où ils jouent tranquillement dans leurs chambres, m’autorisant à être mère-physicienne, nous esquissons, dans une euphorie studieuse, le premier dessin de ce que sera peut-être le futur projet G.

Et ce que mes collègues ne savent pas, c’est que, de me révéler mère-physicienne, ce succès d’un jour qui résulte d’un labeur parallèle sur huit années*, vaut pour moi presque autant que le dessin de notre futur projet.

*Mon projet G. et mon fils aîné ont exactement le même âge.